数秘術関連等ツイート(2024年11月分)

「5」が「4」になる (2024.11.30 21:49)

いくら「5(自由)」に生きている人であっても、それらの行動は積もり積もってパターン化、更にはルーティン化され、やがては当人を守る「4(習慣)」となる。

そしてその「4」は、周囲からの新たな「5」の勧めをさえぎる「盾」ともなり得る。

「5」が「5」であり続けるとは限らないということだ。

不足 (2024.11.30 20:24一部抜粋)

たとえばチャートに「1」が全くない場合、むしろそれを(無意識のうちに)不足と感じてしまい、オーバーに補おうとしたり(制御困難)、多く「1」を持っている人に極端に憧れて、その人になりきろうとするケースもあるね。

いつだって「いきなり」 (2024.11.30 19:46他)

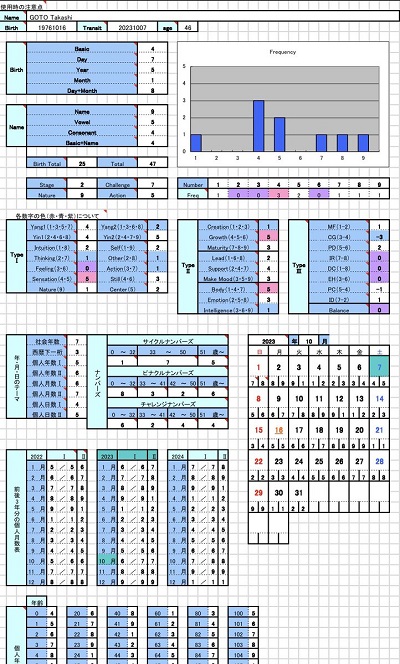

ヌメロダイスのリハビリのため「これからの僕の生き方」について占ってみた。

「9(ぼんやり)」な生き方はしばらく変わりなさそうだけど、心の底に「0(ぽっかり)」の錨(いかり)が沈んでいるから、今年中はこのまんまかな。

来年入ってから「1(いきなり)」で意味不明な猛ダッシュをしそう。

「1(いきなり)」がダブルで出ているから(最終結果が10→「1」)、総括としては「放っておいてもお前は動くから大丈夫だろ」って感じのリーディングなんだよね。

サビアン本 (2024.11.30 16:57)

てなわけでフォロワーさんからこの本をいただいたので、ゆっくり読み進めてみるとしよう。

なんでも「数秘との類似点が多い」とのことだったので、今から楽しみだね。

松村さんの本を読むのは『数の原理で読むタロットカード』以来だなぁ。

ヒーラーとアーティスト (2024.11.30 1:20)

「6(ヒーラー)」がやがては「3(アーティスト)」になることも、「3(アーティスト)」がやがては「6(ヒーラー)」になることも、実はとても「自然」なこと。

自らの中で互いを赦し合うことにより「9(ナチュラル)」へと変容してからが、ある意味人生の「本番」だったりするのかもね。

「ぼんやり」した言葉 (2024.11.30 0:52)

自らの中で言葉の「2(つむぐ)」と「7(ほどく)」の往復運動をしたあげく、やっとのことで発した言葉がすごく「9(ぼんやり)」な感じのあいまいな表現になってしまうケース。

これって「0(ぽっかり)」な感じの空虚な言葉にも聞こえたりするけれど、それでも発する「意味」はあると思うんだ。

不朽(不滅)性 (2024.11.29 23:08)

「アイドル」の原義は「偶像」だけど、ふと「推し甲斐」と対象の「不朽(不滅)性」について考えてしまったな。

「ポスト」をためらう (2024.11.29 22:04)

さっきからオーバーな「3(荒ぶる感情)」、つまりは「関係者への配慮を欠いて、自らのビビッドな意見を表明する」ことを辛うじて防いでいる(ツイートを書いては消すの繰り返し)というね。

その「ポスト」のマークを押すことをためらうのも、立派な「6(鎮める感情)」だよ、うんうん。

人生の計画 (2024.11.29 16:43)

「ヒトは《人生の計画》を立てないまま、どこまで生き続けられるのか」の人体実験をしているようなものだな、僕は。

まぁそのおかげで、自分を「占う」必要が全く無くなったわけだけど。

怠さ(だるさ) (2024.11.28 16:37)

心の「怠さ(だるさ)」がもはやアイデンティティ化しつつある「4」な僕。

でもこれって「怠いままでいられる恵まれた環境」とも捉えられるんだよね。

まぁ、いつか動くでしょ。

指図されない自由 (2024.11.28 9:03)

僕が最も重んじている自由は「指図されない自由」ということがやっと分かったな。

矮小化 (2024.11.27 12:56)

自らの存在価値を「矮小化」できるなら、その悩みだって「矮小化」できるはずなんだよな。

「体調不良」のせい (2024.11.27 12:20)

相手の不機嫌やイライラは頭痛などの「体調不良」のせいだったりもするから、変にその不機嫌の「理由」を探らなくても良いパターンは少なくないかもね。

ちなみに今日の僕は、ずっと頭痛。

いろいろあっていい (2024.11.27 9:04)

癒す数秘。

和む数秘。

問う数秘。

いろいろあっていいよ。

近づいて、離れる (2024.11.26 17:11)

「5」な人は自らの好奇心を、その鋭敏な「感覚(身体)」で満たそうとする。

対象のすぐ近くまで接近し、それが身にまとっている独特の「雰囲気」を身体全体で味わい、好奇心が満たされたならさっさとその場を去っていく。

もしもう一度戻って来たならば、そこから「4(安定)」な関係が始まる。

動きたくなるかどうか (2024.11.26 16:57)

マスターナンバー不採用の場合「22」は「4」となるから、逆数秘術で考えると「4」と「5」の「感覚(身体)」コンビが僕の過半数を占めることになるわけだね。

確かに僕の行動原理は昔から、自らの「感覚(身体)」がベースとなっているんだよなぁ。

「動きたくなるかどうか」で決めている感。

「3(遊興)」を通じての「6(教導)」 (2024.11.26 12:25)

子供のピュアな「3(表現活動)」を尊重しつつ、その活動の喜びを皆で分かち合うための礼儀作法などを教えるべく「6(躾・しつけ)」をソフトに施していく。

お絵描きでも、ダンスでも、ゲームでも。

「3(遊興)」を通じて「6(教導)」を少しずつじっくりと、子供に染み込ませていくイメージ。

模倣 (2024.11.26 10:03)

全てのコスモス(秩序)は「2(模倣)」から始まる。

外交の「直観」 (2024.11.25 22:48)

「外交で苦しむことにより、外交に必要な《直観》は鍛えられる」

「1」の吉田茂による「8(理性としての直観)」のススメ。

やめられなくなる (2024.11.25 22:22)

自らは「4(安全&不動)」なまま、他者のツイートに対して「5(逆張りツッコミ)」な引用をするケースは、毎日のように「おすすめ」に現れるよね。

そんなんで「いいね」を稼げたなら、そりゃやめられなくなるわけだ。

「当たり前」じゃない (2024.11.25 21:25)

特にこの日本社会においては、いわゆる「4」で築き上げられたものや維持されているものがあまりにも多くて、それが「当たり前」過ぎるんだよね。

自らの「4」的資質もすっかり埋没してしまうから、それを「良さ」として認めにくいのはあるかも。

でも本来は「当たり前」じゃなくて「特別」なのよ。

逆張りツッコミ (2024.11.25 21:05他)

これは「4」な人に多いんだけど、相手の主張に対して「逆もまた真なり」的な「5(逆張りツッコミ)」を返すケース。

正に労力のかからない「カウンターアピール」であり、これを覆すためには相手が自らの主張の正しさを頑張って説明しなければならなくなる。

「4(自己防衛)」のための「5」だ。

この「5」的な「逆張りツッコミ」を活かしたことにより「逆数秘術」は生まれたわけだね。

「いろんな数秘術本を読んでみたけど、ぶっちゃけ「4」の人であっても真逆の性質な人っているよなぁ…このことを他の数で説明するのも潔くないし…そっか!答えは《逆》にあったのか!」

…みたいな感じ。

気持ちが悪い (2024.11.25 17:41)

それにしてもサイゼリヤの一角で、二人のおっさんが数秘トークを展開している図って、ぶっちゃけ「気持ちが悪い」よね。

デバフ (2024.11.25 17:21)

僕のようにほんのり「0(虚無)」が効いている生き方だと、自らも含めて全てが「無価値」と感じるから、自己の価値を下げるような「デバフ」がかかりにくかったりするんだよね。

問題は自己の価値を上げる「バフ」もかかりにくくなるというところかな。

グレート・リセット (2024.11.24 20:54)

2025年は「9」の年だけど、隠されたテーマとして逆数「0」が浮上してくるね。

2007年、つまり「9」の年から顕在化した世界規模の金融危機によって、ある種の「リセット」がもたらされたけど、来年は「グレート・リセット」と呼ばれる出来事が起こったとしても、こじつけ的には不思議じゃないかも。

血の通った王 (2024.11.24 17:09他)

2024年という「8」の年を、この国の選挙に絞って総括するならば、良識諸々によってある程度保たれてきた「8(システム)」を、強烈な「1(カリスマ)」が荒らしに荒らした感があるなぁ。

人々が無意識のうちに「血の通わぬ法」よりも「血の通った王」を強く望み始めているのかもしれない。

ちなみにこの「血の通った王」によって、より大きな「惨事」が引き起こされたりもするから、くれぐれも民衆はお祭り騒ぎのハイテンションにならずに、冷静に「監視」しないといけないよ。

「投機」モードの終焉 (2024.11.24 16:20)

FXを引退した後から競馬が全く当たらなくなった(ダイスの解釈をことごとく読み間違う)から、きっと僕の「5(投機)」モードはそっと幕を閉じたのだろうな。

やり尽くさない (2024.11.24 14:36一部改変)

いわゆるADHDの人が持つ「やり尽くさない」特性って、世界を「継続可能な優しいシェアリング」で満たすためには、割と有用な気がして来たな。

置いてけぼり (2024.11.24 12:33)

「新しい時代に追いつかなきゃ」と焦る人もいれば、僕のように「置いてけぼり上等」などと開き直る人もいるわけで。

これも一つの「4(静の土)」らしさではあるけれど、自らの身体に基づく「感覚」が、他の直観・感情・思考に優先して、自らの「あり方」を定めている感があるよなぁ。

これからの僕の「5」 (2024.11.23 21:03)

幼少期から順に「イリーガルな行為」「(悪い意味での)逃避」「交通違反まみれの自転車旅行」「FX」など、あまり良い意味で使われなかった、僕の中の「5(冒険)」マインド。

それでも大人になるほど「4(安全)」マインドは効き始めているから、これからの「5」はもう少し平和に使えそうではある。

天秤座 (2024.11.23 16:23一部抜粋)

「人類が一斉に絶滅すれば、不平等も不幸も全て無くなるよ」などと考える天秤座の僕。

台無し (2024.11.23 15:19)

あらゆる「6(配慮)」を台無しにする「3(自己顕示欲)」ってあるよね。

いろんな自分 (2024.11.23 11:35)

「9(全)」な人の中には「1」から「8」までの《いろんな自分》が住んでいるけれど、彼らがてんでばらばらに動くことで、自分という「ひとまとまり(統合)」が大きく揺さぶられる。

そこに「0(無)」を当てがうことで《いろんな自分》を「無意味(無個性)化」し、この危機をひとまず脱していく。

脱・意味化 (2024.11.23 10:55)

「9」≒「0」とはある意味で「無意識的な意識(あるけどない、ないけどある)」とも言えるような境地だけど、どうしてもふと考えてしまうという「7」優位や、それに答えを無理に当てがおうとする「2」優位な状態、それらをどちらも「脱・意味化(意味のぼんやり化)」するイメージかも。

ホメオスタシス (2024.11.23 0:49他)

昔は「ホメオスタシス(恒常性維持)」を偶数(静的・秩序・カタチ)として捉えていたけれど、身体全体のバランスを取るという意味では、確かに偶奇混合の「9(自然)」と捉えるのがより相応しいよなぁ。

変わりながら(奇数)保つ(偶数)のが自然であり「9(ホメオスタシス)」か。

「身体性」で受け止める (2024.11.23 0:32)

動画と異なり、音楽を等速で聴くのは「体全体(身体性)で受け止める(体感)」から、というのは確かに納得がいくなぁ。

逆数秘術でたとえると、荒ぶる体(感覚)である「5(刺激)」と、鎮める体(感覚)である「4(鎮静)」、その両者が混じり合った「9(自然)」な音楽があるイメージかも。

一概には言えない (2024.11.23 0:19)

自らの中の「7(問い)」と「2(答え)」の往復運動の果てに…

「そっか、多くのことは《一概には言えない》ものだし、この世界は意外と《あいまい》にできていたりもするんだよなぁ…」

…などと気づくことで「9(自然・鷹揚)」へとたどり着くのも、一つの「道筋」なんだよね。

ぐちゃぐちゃなまま (2024.11.22 22:11)

ぐちゃぐちゃなままの「7(問い)」があまりにも気持ち悪くて、そのままにしておけない人が、わかりやすくて美しく見える「2(答え)」に飛びつくんだろうな。

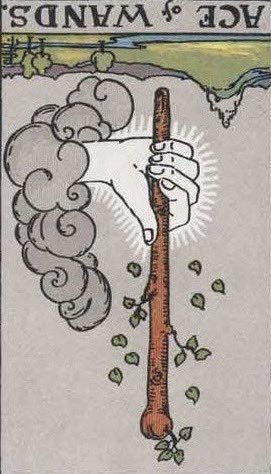

「タロットカード」の定義 (2024.11.22 17:53他)

そういえば「タロットカード」という定義を最低限満たす「要素」って何だろうね。

少しずつ「タロットカード」を構成する要素を削っていくことで、どこまで削ったら「タロットカード」でいられなくなるのかが興味あるんだよね。

自己実現 (2024.11.21 19:13)

いわゆる「自己実現」と「それで食べていく」って、別に無理してリンクさせなくてもいいんだよなぁ。

風の流儀 (2024.11.21 18:00一部改変)

いわゆる「風の流儀」を押し付けることによる「地の抵抗」の大きさと激しさは、あまりナメない方が良いと思う。

権利への「揺さぶり」 (2024.11.21 17:15)

昨今のトランスジェンダー問題を見て思うけど、勝ち取った(与えられた)「権利」を過度に「濫用」しようとする人って、ごく少数だけど必ず現れるんだよね。

これはその「権利」の丈夫さを確認する「揺さぶり(テスト)」のようなものであり、もはや「社会構造」に組み込まれているのかもしれない。

芸術の価値の問いかけ (2024.11.21 16:47一部改変)

「《壁に貼られたバナナ》が現代アートとして9億円超で落札」が話題となっているけれど、これによる「芸術の価値の問いかけ」自体が、ものすごく「3(アート)」なんだよね。

こういった作品を展示し、出品し、それが落札され、落札者がどのように扱うかも含めての「3(アート)」なのよ。

醜学 (2024.11.21 16:25)

「6」は「美学」のエキスパートだけど、これは同時に「醜学(醜さの定義付け)」のエキスパートでもあるんだよね。

だから世界に「美」を見つけようと躍起になる「6」な人は、そのぶん「醜」も見つけやすくなってしまう。

崇高な「美学」を持つがゆえに「醜」を見つけた時の「失望」も強まるわけだ。

生成AIによる問いかけ (2024.11.21 16:04)

目指すべきは「ヒトとAIの緩やかな融合(AIをヒトの機能拡張に活かす)」であって「ヒトとAIの分断(敵視)」ではないと思っているよ。

昨今の生成AIによる学習表現物の氾濫は、むしろ「《本物》とは何か?」をヒトに再び問わせる良い機会になっているのかもなぁ。

「分析」不要な生き方 (2024.11.21 15:26)

奇数という「1(動の魂)」「3(動の心)」「5(動の体)」「7(動の脳)」。

偶数という「8(静の魂)」「6(静の心)」「4(静の体)」「2(静の脳)」。

これら二分された概念が有機的に混ざり合うのが「9(自然)」であり、これは「理由づけのための《分析》」を必要としない生き方そのものだ。

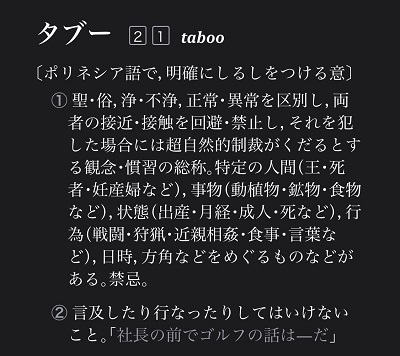

タブー(禁忌) (2024.11.21 14:54)

「タブー(禁忌)」とは「2(線引き・区別)」から始まるものであり、正に偶数(静的・秩序・カタチ)的な戒め。

これを「1(荒ぶる魂)」「3(荒ぶる心)」「5(荒ぶる体)」「7(荒ぶる脳)」という奇数(動的・混沌・チカラ)たちが犯していくことで、文化は瑞々しい「突破口」を見出すわけだ。

ゆっくりで、穏やかな (2024.11.21 14:00)

「0(虚無)」として生きるということは、もしかしたら「最もゆっくりで、かつ最も穏やかな《自殺》」なのかもしれないね。

湿気った「たいまつ」 (2024.11.21 9:36)

僕の中の下向きな「たいまつ」は「1(衝動の火)」が着かないくらい湿気っているから、のんびりと「たいまつ」が乾くのを待っているよ。

そのためにも「たいまつ」は上向きに持ち替えないとね。

セル(枡目) (2024.11.21 0:29他)

エクセルを使った数秘術研究をしなくなって久しいけれど、あの頃の僕はなかなかに「狂って」いたよなぁ。

「4」かつ、やや自閉な僕は「セル(枡目)」を用いるツールとの相性が良かったのかもなぁ。

着せ替えごっこ (2024.11.20 22:49)

「4(社会や周囲に従う)」な僕が自らに退屈さを感じたなら、真逆の「5(社会や周囲に抗う)」へと進んでいく。

「5(社会や周囲に抗う)」な僕が自らに虚しさを抱いたなら、真逆の「4(社会や周囲に従う)」へと戻っていく。

「4(普段通り)」な僕と「5(風変わり)」な僕の永遠の着せ替えごっこ。

「相対性」の依存性 (2024.11.20 16:39)

「2」とは「分ける(分割)」であり「二元論」にもつながるけれど、この分けられた二つは「相対性」という見えないロープでつながっているんだよね。

互いが互いの存在(価値づけ)のために必要不可欠であるという点では、分かりやすくつながっている関係よりもはるかに「依存性」が強かったりする。

「ググる」の弊害 (2024.11.20 16:16)

中途半端な「7(問い)」を発揮すると、かえってとんでもない「2(答え)」に絡め取られてしまう時代になったし、ネット時代だからこその「調べやすさ(≠正解の見つけやすさ)」がそれを助長しているんだよなぁ。

滅びゆく《まとまり》 (2024.11.20 14:39)

僕は子供の頃から「国家の滅亡」や「絶滅動物」に強い関心を持っていたけれど(個人・個体の死に関心はない)、もしかしたら子供心に「滅びゆく《まとまり》」への「美」を感じていたのかもなぁ。

これは世界が「0(ニヒリズム)」へと近づくことへの憧れ、つまり「0(無の希求)」に基づくものかも。

「リラックス」に潜むもの (2024.11.20 0:36)

「9(リラックス)」の真下に潜むのは、それを脅かし得るもの全てへの「0(無関心)」だよなぁ。

面倒くさい (2024.11.19 23:53)

会場借りるのも面倒くさい。

宣伝をするのも面倒くさい。

受付をするのも面倒くさい。

お金を貰うのも面倒くさい。

そりゃいつまで経っても講座を再開しないし、ツイッターに引きこもって数秘術ツイートばかりにかまけるよなぁ。

共感アンテナ (2024.11.19 21:57)

「2(鎮める思考)」とは「共感アンテナ」でもあるけれど、偶数という「デジタル」な存在だから、オンとオフの固い(動かしにくい)スイッチしかないんだよね(アナログ的なチューニングは「7(荒ぶる思考)」な作業)。

受信し過ぎで壊れないためにも、時々頑張って(物理的に)オフにするといいよ。

ギラギラ感 (2024.11.19 20:55)

「8」って「ブランド」の数でもあるから、そんな「ギラギラ感」をも一種のブランドとして身にまとい、自らをひたすら「鼓舞」し続けたりもするんだよね。

「このギラギラ感を出せているうちは、私はまだ大丈夫!」って感じで。

命術もどき (2024.11.19 20:51)

数秘術って「命術もどき」な扱いをされがちだし、他の命術を信奉する人からはナメられやすかったりもするね。

だからこそ他の「命術」と張り合おうとせず、全く異なる「価値」を堂々と提示すれば良いと思うんだ。

数秘術にはそれだけの「可能性」が大いにあると思っているよ。

理屈(理論)で説明 (2024.11.19 20:40一部改変)

数秘術において「同じ《数》における違った《現れ方》」を、きちんと理屈(理論)で説明できるようになることはとても大事なポイント。

早とちり (2024.11.19 16:04)

「風の時代」において、歴史を動かし得るマイナスキーワードは「早とちり」だと思うな。

子供の「問い」 (2024.11.19 15:27)

あまりにも「2(答え・意味)」にばかり触れさせすぎると、子供が最も育むべき「7(問い・解釈)」な能力が育たなくなってしまうからなぁ。

面白そうなら、つまらなそうでも (2024.11.19 13:52)

「面白そうならやってみる、飽きたら即やめる」くらいが「1」「3」「5」「7」などの奇数(動的・混沌)な人にはちょうど良いのかもね。

逆に「つまらなそうでも始めてみる、飽きてもとりあえず続けてみる」ことで才能開花につながるのが「8」「6」「4」「2」などの偶数(静的・秩序)な人かも。

風の時代 (2024.11.19 13:21他)

全てにおいて「反動」を重視する僕としては、いよいよ入る「風の時代」が激しくなればなるほど、対極かつ前時代である「地の時代」への「反動」と「回帰願望」が、一旦は大いに強まるんじゃないかと思っているよ。

これってつまり「懐古主義的な保守派の台頭及び過激化」の土壌が出来上がるということでもあるんだよね。

これも「反動」で考えると、情報量の多さにほとほと疲れ果てた人々による「《無知》の復権運動」の拡がりや、更なる「反知性主義」の荒ぶりが目立ちそうではあるなぁ。

「《バカ》でも良かったあの頃に戻せ!」的な懐古主義にもつながるかも。

テーマの「急反転」 (2024.11.19 11:12)

若い頃に自らの身体への強い刺激を求め、激しいスポーツ等をこなしてきた「5(荒ぶる感覚・多動)」な人が、中年以降に故障して「4(鎮める感覚・不動)」な生活を余儀なくされるケース。

このように人生の途中から自らのテーマが「急反転」することは、想像以上のパニックとショックをもたらす。

爪 (2024.11.19 9:19)

早くなったのは爪の伸びじゃなくて、僕の時間だったんだな。

目的としての読書 (2024.11.19 1:02)

そういえば僕はもう何十年も「手段としての読書」をせずに「目的としての読書」のみをしているなぁ。

つまりは「読書によって何かを学び覚え、それを自らの仕事や人生に活かす」などということをせず「ただ興味のあるものを読む」ということしかしていないんだよね。

だから大半の中身は忘れるのよ。

知の穴 (2024.11.19 0:01)

「7(荒ぶる思考)」が強い人は、その知的好奇心が各所に散らばることにより、ある程度掘り進められた「知の穴」を多数放置したまま何年も経過することも。

でもある日突然、それら「知の穴」同士が壁の崩落により数珠つなぎとなることで「知の大穴」が現れ、とてつもない発見に至ることもあるね。

みんなかわいそう (2024.11.18 22:38)

Q:どの数の人が一番かわいそうですか?

A:ヒトとして生まれてきている以上、みんなかわいそうだよ

先生の教え (2024.11.18 21:43)

「3」な先生「あのな、逸脱も《美》であり、それが《アート》ということなんだ…社会秩序(慣習・礼儀・ルール)に馴染めずに苦しんでいる「3」や「6」の人、更には「33」の人も、ちゃんと「逸脱を楽しむ時間」を作っておくんだよ…それは自分を救うだけではなく、その逸脱を見た他の人も救うから…」

部屋を飾る (2024.11.18 21:28)

「6」な人「気分が上がるものを飾るのって大事だよ!」

「4」な人「いや別に気分とか上がらなくても良いし…」

集団や国家の予後 (2024.11.18 21:15)

「5(壁の外)」の脅威を徒らに煽ることで、自らの「4(壁の内)」の団結強化を図るのは、集団でも国家でも同じ。

この「5」を外側の「敵」としてではなく、内側の「裏切り者」として規定し、秩序強化のために利用したならば、その集団や国家の予後はきっと悪くなることだろう。

リスキリング (2024.11.18 12:43)

「再教育」だと「受動的」なイメージが強いけれど、「リスキリング」だと「能動的」なイメージが強くなるよなぁ。

どうしても後者だと「自らの意志と努力で頑張って能力開発してね」という「自助努力」を強く求められている感が否めないんだよね。

ハジける (2024.11.17 23:40)

「周りのみんなのようにもっとキレイにならなきゃ…」などと、自らの均質美を強く求める「6(美の遵守)」な人がそんな飽くなき行為に疲れたなら、今度は一気に反転して「3(美の逸脱)」へと向かったりもする。

つまりは「ハジける」ということであり、アンバランスによる自己アピールともいえる。

不真面目 (2024.11.17 22:33)

堅苦しいくらいの「4(実直)」な人は、自らの生真面目さが報われない(バカバカしい)と分かった途端、今度は一気に「5(破戒)」を発動して「真面目に《不真面目》を続ける」という「嘘のルーティン」を確立したりもするね。

ここから生まれる「(バレない努力てんこ盛りの)サボり」もあるのよ。

チェーン店 (2024.11.17 21:41)

大規模仕入れによるスケールメリットを活かす「8」的な戦略性。

どの店舗を利用しても、品質が一定に保たれた「6」的な均質性。

普段使いしやすく、毎日食べても飽きの来ない「4」的な普遍性。

上記の特長により、何も考えずとも利用できる「2」的な信頼性。

これが「チェーン店」のメリットかも。

界隈 (2024.11.17 21:19)

この「好き」で人々が緩やかにつながる「界隈」というまとまりは、奇数的な個人でもなく偶数的な組織でもない、正に「9(多様というあいまい)」なイメージ。

このまとまりはそれ自体が「9(ゆるふわリラックス)」というスタイルで自足できているから、外部に対しての「0(無関心)」は加速しそう。

良くあれ (2024.11.17 20:52)

この「良くあれ」って、正に「6(デザイン)」という秩序美の真髄なんだよなぁ。

May I help you? (2024.11.17 16:40)

「6(他愛・奉仕)」をせずにはいられない人は、事前に「May I help you?」と尋ねる癖をつけておくと、無用なトラブル(余計なお節介扱いされる)を防げるのかもね。

無力革命 (2024.11.17 15:55)

前世紀は実力行使による「暴力革命」から、民衆の示威行動による「威力革命」へとシフトしたけれど、今世紀はいよいよ「無力革命」へとシフトしていくのかも。

働いても虚しくなるばかりで、国民のモチベーション低下が著しくなる中、国家維持のための「革命(新陳代謝)」を余儀なくされるイメージ。

「知」のジレンマ (2024.11.17 0:33)

「聖書は真理だ。だが、今の我々に正しい読み方ができているかは分からない」

今回の『チ。』第8話に出てきたセリフだけど、これって正に「2(信仰)」と「7(解釈)」のジレンマという、人類の永遠のテーマにもつながるのかもなぁ。

鏡 (2024.11.16 22:17)

ヒトって相手を直接見るわけではなく、自らの中の「(主観という)鏡」に映して見るから、もしその「鏡」がゆがんでいると、相手のどんな言動もゆがんで見えてしまうよなぁ。

まぁこれは自分にも相手にも、同じことが言えるわけだけど。

つまりは「(主観という)鏡」を当てにするな、ということか。

偏倚(へんき) (2024.11.16 21:21)

古代ギリシャのエピクロスは「偏倚(一方に偏り逸れていく)する原子(アトム)」をイメージしたという。

古代ローマのルクレーティウスは彼の原子論について「もし原子に偏倚がなかったならば、世界は自己生成しなかったであろう」と評したという。

正に世界を生む奇数(動的・混沌・チカラ)だ。

緩やかな統合 (2024.11.16 20:50他)

誰もが《小さな「1(直観のアクセル)」》と《小さな「8(直観のブレーキ)」》を宿している。

このコンビは《大きな「8(直観のコントロール)」》の管轄下にあり、それは《大きな「1(直観のアンチコントロール)」》と常に向かい合っている。

小でも大でも目指すのは「9(緩やかな統合)」だ。

この両極のジレンマの果てに「完全なコントロールもできないし、コントロールからの完全な脱出も同じくできない」ということに時間をかけて気づき、それを自らにじっくり落とし込んでいく。

これが「9(緩やかな統合・自然)」を目指すということであり、自らの「老い」を受け入れることで加速する。

丁寧な「運転」 (2024.11.16 20:30)

「8(直観(魂)のブレーキ)」が必要になる場面が多いのは、スピードの出せる真っ直ぐ伸びた道よりも、複雑に入り組んだカーブだったり、何本にも枝分かれした道だったりする。

人生における自らの「遅さ」を嘆く人は、それだけ自らを丁寧に「運転」しようと心がけているということ。

大切なもの (2024.11.16 19:47)

「私は《大切なもの》を守りたい…でもその能力も資格も私にはない…そしてそんな情けなくて弱い自分に耐えられない…だったらいっそのこと、その《大切なもの》を壊してしまえばいいんだ…」

これも自らの中の「4(守る)」と「5(壊す)」の「ねじれ」がもたらす悲劇かもしれない。

アクセルとブレーキ (2024.11.16 17:50)

「1(魂のアクセル)」な人は、自らの「8(魂のブレーキ)」の急停止によってダメージを喰らう。

「8(魂のブレーキ)」な人は、自らの「1(魂のアクセル)」の急発進によってダメージを喰らう。

奇数という「アクセル」と偶数という「ブレーキ」の関係性は、他のコンビにも同様に当てはまる。

圧倒的な「速さ」 (2024.11.16 17:21)

「7」は「思考(脳)」を参照して動き、「5」は「感覚(体)」を参照して動き、「3」は「感情(心)」を参照して動く。

この論でいけば「1」は「直観(魂)」を参照して動くわけだが、これは「無参照」のままで動くことと実はなんら変わりがない。

これが「1(衝動)」の圧倒的な「速さ」の理由だ。

保護動物の「2」 (2024.11.16 15:59)

保護された野生動物が救い主に見せる「2」な動画は、きっと多くの人々を癒しているんだろうな。

ここでの「2」とは「この僕に危害を加えず助けてくれたばかりか、エサまで与えてくれて、暖かい場所にも居させてくれる…この人は信頼する(疑いが晴れる)に値する存在だ」などと思う気持ちのことだね。

たまたま流れ着いた「何か」 (2024.11.16 0:32)

そういえば僕は今まで「戦って何かを手に入れた」経験ってほとんどない気がする。

ただ「9(ぼんやり)」のようにふわふわと漂っていたら、たまたま流れ着いた「何か」を手に入れていただけかも。

そりゃ「執着」も無くなるわけだ。

自分の部屋 (2024.11.16 0:24)

そういえば僕にはずっと「自分の部屋」なんて無かったなぁ。

コロナ禍直前になって初めて、一人暮らし(人生初)という形で「自分の部屋」を手に入れたけれど、「4」の僕が本当の意味での「4(部屋)」に入るまでに、人生の半分以上が経過したよね。

だからもう、これが「終着駅」みたいになってる。

「7(回顧)」の年 (2024.11.15 15:42一部改変)

まさか僕が「7」の年に入った途端に、数秘「7」の亡きオカンの日記帳を読み返して、当時の「7(回顧)」をするなんて思わなかったよね(回顧録の執筆を勧めたのも「7」の人)

回顧録 (2024.11.15 14:59)

回顧録のタイトルは『《少年占い師》にさせられた日』にしようかな…

「絶望」のままでも (2024.11.15 13:08)

これからは「《絶望》を脱け出す方法」よりも「《絶望》のままでも生きられる方法」が求められるのかもなぁ。

ゾンビ (2024.11.15 12:49)

ちなみに自らが「0(虚無)」に満ちたとしても、人間って意外と「自殺」しないと思うよ。

なぜなら自らの死にすら《価値》がなくなるし、自らの死を《目的》に行動を起こすこともしなくなるから。

ある意味で「ゾンビ(生ける死体)」とも言えるけど、これにより《地獄》でも生きられるんだよね。

「加齢」の影響 (2024.11.15 12:17)

特にそれを目的にしていたわけではなく、ごく自然に「0(虚無)」の受容が進んだんだけど、これは「加齢」の影響も大きいのかもね。

まぁ「メメント・モリ(死を想え)」な感じに生きていくと、おまけで付いてくるイメージかも。

奇数増幅装置 (2024.11.15 12:12)

「1」で自らの荒ぶる「魂(直観)」を垂れ流す。

「3」で自らの荒ぶる「心(感情)」を垂れ流す。

「5」で自らの荒ぶる「体(感覚)」を垂れ流す。

「7」で自らの荒ぶる「脳(思考)」を垂れ流す。

つくづくツイッター(現X)とは「奇数(動的・混沌・チカラ)増幅装置」でもあるよなぁ。

自尊の獣 (2024.11.15 11:55)

自らがどのように動いても、振る舞っても、荒ぶっても、止まれなくても、一人になっても、逃げても、決して「自尊」をやめないのが「1(動の火・荒ぶる直観)」という数。

このあまりにも激しい「自尊の獣」は、真逆の「自制」や「自罰」を求める「8(静の火・鎮める直観)」を目の敵として暴れ出す。

「テーマ」の変遷 (2024.11.15 11:42)

僕の人生をこの一覧表でたとえるならば、昔は自らの数秘である「4」と「5」のジレンマをテーマとして生き、2015年末の精巣がん罹患からは「9」と「0」のジレンマがテーマとなっている感じ。

そういえば精巣がん罹患から、今年でちょうど9年(数秘サイクルが一回り)経ったのか。

自棄(やけ) (2024.11.15 10:15)

自らの「0(虚無)」を受け入れられると、プラスでもマイナスでもない「自棄(やけ)」ができるようになるんだよね。

この「自棄」フィルターは多くの物事から「不安」を取り除いてくれるけれど、そりゃ「自分をとにかく大切にすべき」という考え自体が消え去るのだから、当然といえば当然なのよ。

自分探し (2024.11.15 9:58)

いわゆる「自分探し」の途中で「7(荒ぶる思考・探求)」が過剰に反応し続けると、いつまで経っても「自分」を定められず、一向に「2(鎮める思考・定義)」による平穏が訪れない説。

「0」を用いる人 (2024.11.14 20:59)

Q:数秘術で後藤さんのように「0」を「虚無」のイメージで積極的に用いる人って、ほとんど見かけない気がするのですが、どうしてなんでしょうか?

A:そりゃ僕のようになっちゃうからですよ…

学習AI (2024.11.14 20:41)

もしも奇特なAIが僕の数秘ツイート群から学習し、僕よりもはるかに上手く「逆数秘術」を語り始めたなら、この「後藤貴司という逆数秘術」は恭(うやうや)しくAIに差し上げて、僕は元の「後藤貴司」に戻るとするか。

「通過」していくだけ (2024.11.14 19:55)

「世界(空間)も時代(時間)も人間(物体)も、この透明な私をただ《通過》していくだけ」というのは、極めて「0(虚無)」に傾いた人の感じ方なのかもなぁ。

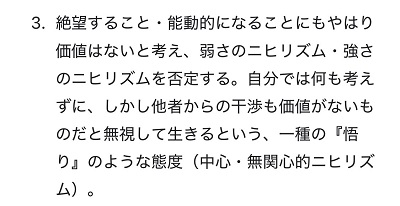

無関心的ニヒリズム (2024.11.14 19:44他)

「(Wikipedia「ニヒリズム」より引用)ここにある「無関心的ニヒリズム」だけど、これは自らの「0(虚無)」を「0」のまま飼い慣らした先に到達する境地なのかもなぁ。

消極的にも能動的にも傾かない、正に「中庸的」なニヒリズム。

僕が無意識のうちに目指している(と思われる)のは、たぶんこれ。

ちなみにこれは「悟り」でもなんでもないよね。

そもそも「悟り」にも価値はない(無関心)と思っているくらいなんだから。

遡り続ける (2024.11.14 16:42)

ふと「10年前の私は何を考えていたのか?」を遡(さかのぼ)り始め、目の前に「10年前の私」が現れる。

すると今度はその「10年前の私」が「更に10年前の私は何を考えていたのか?」を遡り始め、目の前に「20年前の私」が現れる(以下略)。

これが「7」という「遡り続ける思考(解無し率高め)」。

「呪い」を解く占い師 (2024.11.14 15:34)

「あなた…このままでは死ぬわよ」などの言葉で当人の心に固く「結(ゆ)われた《呪い》」を、隅々まで解(ほど)いて無意味化してくれるのが「7」な占い師かも。

「その呪いの言葉、この私がバラバラにして差し上げますわ」みたいな感じ。

ちなみに「2」な占い師ならば《善き言葉》で上書きしそう。

不在 (2024.11.14 13:11)

その場の雰囲気にまるで空気のように(ぼんやりと)馴染む「9(自然)」な人っているけれど、その人が完全に「0(消失)」して初めて、周囲の人はその存在の《価値》の大きさに気づかされるんだよね。

「自然」の価値を際立たせるには「自然の《不在》」が最も手っ取り早い。

自己否定型ナルシズム (2024.11.14 12:14一部改変)

「自己否定型ナルシズム」だけど、これって「3(荒ぶる感情)」を極めて強い「6(鎮める感情)」で抑え続けてきたイメージかもなぁ。

「33」の人にも、当てはまる人は少なくないかもしれない。

応援 (2024.11.14 9:56)

山の頂上から大きな声で励ます「3」な人。

麓へ降りて穏やかな声で慰める「6」な人。

「応援」もいろいろ。

愛 (2024.11.14 8:06)

「9」とは「《虚しさ》を内包した愛」であり、そして「《終わり》を知る愛」なのかもなぁ。

夢だったもの (2024.11.14 2:35)

「9(ぼんやり)」と「0(ぽっかり)」の間を行ったり来たりしていると、きっと「夢だったもの」すらも断捨離されていくんじゃないかな。

「9(ぼんやり)」に流れ着いたなら、それは滲(にじ)んで良くわからなくなるし、「0(ぽっかり)」に流れ着いたなら、それは綺麗さっぱり消えていくだろうね。

強すぎるがゆえ (2024.11.13 23:51)

協調性や共感性など、あまりにも「2(繋がり)」が強すぎるために、その全てを解(ほぐ)して「7(独り)」へと向かうパターン。

眠る「お宝」 (2024.11.13 23:14)

自らが「目指したい数」を選ぶとして、もし「3」を選んだならば、対極の「6」に実は「得意(才能)」が隠れていたりもするんだよね。

十二分に自覚しているもの、当たり前すぎるもの、不満足なもの、いまいち好きになれないもの…

「憧れる」数の対極にこそ、ひっそりと「お宝」が眠っているのかも。

どちらも含まれている (2024.11.13 22:24)

「見たい」には「見たくない」が含まれている。

「聞きたい」には「聞きたくない」が含まれている。

「受け取りたい」には「受け取りたくない」が含まれている。

「繋がりたい」には「繋がりたくない」が含まれている。

これが「2(線を引く)」であるということ。

結論を「ためらう」 (2024.11.13 22:10)

「2(鎮める思考)」とは正に「答え」を結論付ける数なんだけど、一度結論付けてしまうとそれを自力で「解(ほど)く」ことが極めて困難となってしまう。

だからこそ結論を「ためらう」んだよね。

繰り返せる社会 (2024.11.13 15:13他)

「4(安定)」な僕としては「コツコツと同じ仕事を繰り返し続けていても、問題なく生活できる社会」であって欲しいのよ。

ちなみに「5(変化)」は「趣味」で補い堪能する所存。

「一覧表」を用いたリーディング (2024.11.13 12:58)

この「逆数秘術一覧表」を用いてリーディングする場合…

たとえば数秘が「4」の人ならば対極の「5」も併せて持っているものと仮定し、両者によるジレンマや、環境次第でどちらかへと傾いていく様を読み解いていく。

「9」の人ならば対極の「0」、もしくは他の数の「憑依」の可能性も考慮していく。

サボタージュ (2024.11.13 8:53他)

社会保障費の実質的国民負担率が2割ならば2割サボるし、5割ならば5割サボるよ、僕はね。

サボタージュも立派な「5(抵抗運動)」なのよ。

「3」な甘え (2024.11.13 0:02)

「3(表出)」を活かして、赤裸々かつ正直に自らの罪を自己開示することで、赦しを乞うケース。

戦略的には有効なのかもしれないけれど、これって相手の「6(配慮・援助)」マインドへの「甘え」だったりもする。

そんな「3」な甘えを見透かした「6」は、相手を厳しく「矯正」「謹慎」させることも。

「魔性」の数 (2024.11.12 23:28)

家庭を持っている、つまり「4(安定)」を余儀なくされている男性からすれば、「5」な女性と接することで「俺はまだ《ドキドキワクワク》できるのかも…」などと、つい魔が差すのかも。

まぁ相手の「5」な女性からしてみれば「私はただ真の「4(安定)」が欲しいだけなのに…」と思っていそうだけど。

「理想像」を拾いに行く (2024.11.12 21:38)

極めて「1」な人はあまりにもプログレッシブ(前衛的)に生きることにより、自らの「理想像」を置き去りにしていく。

でもその「理想像」を再び拾いに行くケースもある。

たとえば「結婚」という理想をはるかに追い越して、充分に自己実現を果たした後に、ふと思い出して再び「結婚」を目指すなど。

変革可能性 (2024.11.12 21:06)

「5(荒ぶる感覚)」は自らの感覚を鋭敏にしつつ、様々な刺激を与えることにより、自らの「存在の新陳代謝」を活発にしていくイメージ。

だからアウトドアでもインドアでも、何か「新しいもの」に触れ続けることで、自らの「変革可能性」を自他に証明し続ける数でもあるかも。

自己の理想像 (2024.11.12 19:17他)

「1」は「自分を《前倒し》にする」数であり、あまりにも先に進みすぎるが故に、自分自身が「自己の理想像」を置き去りにしていく。

「8」は「自分を《後回し》にする」数であり、あまりにも後に残りすぎるが故に、自分自身が「自己の理想像」に追い抜かされていく。

前者は「驕り」を生み、後者は「焦り」を生み出すわけだね。

わかりやすさ、わかりにくさ (2024.11.12 17:30)

「2」な人は他者と繋がるべく「わかりやすい自分」を目指すが、それがむしろ本人の「わかりにくさ」を際立たせる。

「7」な人は個性を深めるべく「わかりにくい自分」を目指すが、それがむしろ本人の「わかりやすさ」を際立たせる。

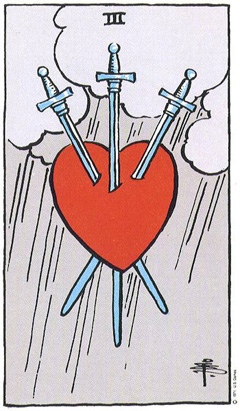

無調整な感情 (2024.11.12 15:17)

大人になればなるほど、自らの「3(荒ぶる感情)」は「6(鎮める感情)」によって、より社会的に美しく調えられていく。

「ここで泣いてはダメだ…」

「もっと辛い人だっている…」

「この哀しさを乗り越えねば…」

「ソード3」とは、無調整なありのままの「3」を味わい尽くしていくカードかも。

解釈まとめ (2024.11.12 14:27)

僕には哲学書そのものをきちんと読み解くだけの「7(解釈力)」がないから、専門家等の「解釈まとめ」を頼りにすることが多い。

もちろんこれには専門家等の独自解釈によるバイアスがかかる恐れもあるけれど、少なくても「2(意味・関連)」というルートが確保される分、理解しやすくはなるんだよね。

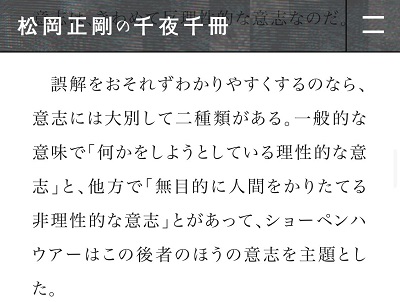

二つの「意志」 (2024.11.12 14:11)

これはショーペンハウアー『意志と表象としての世界』の解説の引用だけど、ここにある「何かをしようとしている理性的な意志」は「8」を含む偶数であり、対する「無目的に人間をかりたてる非理性的な意志」は「1」を含む奇数と捉えてみると面白いかも。

「泣く」人 (2024.11.12 13:49)

「泣く」という「3(荒ぶる感情)」は、それを見た人の「6(鎮める感情)」マインドを刺激するけれど、その刺激された「6」が相手を「慰める」に向かうのか、それとも「嗜(たしな)める」に向かうのかは、その当人の生い立ちや価値観、更には泣く人を取り巻く状況などによっても変わるのだろうなぁ。

ねぇ見てみて! (2024.11.12 12:08)

たまに引用で答える「タロット模擬リーディング」は、フォロワーさんがやってるとやりたくなるんだけど、いざ出題者をフォローしてTLに問題が流れてくると、かえってやらなくなるんだよね。

他の人がやってるのを見ることで、僕の中の「3(僕もやってみたよ!ねぇ見てみて!)」が刺激されるからか。

「逆」しか残らない (2024.11.12 0:30)

そういえばフォロワーさんから「数秘術抜きで逆数秘術を語る」というお題を頂いたんだけど、これってもう「逆」しか残らなくね?という感じで思わず笑っちゃったよね。

まぁ実際に語るべきことと言えば「コントラスト(対比)」と「アンビバレント(相反性)」の、二つの「逆」についてのみだしなぁ。

デストロイヤー (2024.11.11 21:36)

「4」な人に無理にハイテンションを強要すると逆数「5(冒険・破戒)」が顔を出して、とてつもなく場違いなネタで雰囲気を破壊する「空間デストロイヤー」になることもあるね(僕とか)

堂々巡りの果て (2024.11.11 20:58)

自らの堂々巡りの思索の果てに、正にその様をヒントにするかのように「永劫回帰の思想」へとたどり着いたニーチェ。

僕もまるで堂々巡りな「逆数秘術」こじつけの果てに、「9(自然)」と「0(虚無)」が織りなす何かしらの思想へとたどり着けるといいな。

舞台装置 (2024.11.11 20:34)

これといった実力がない者であっても、一度「ヒエラルキー」の上位に組み込まれたなら、そこから発せられた命令には構成員にのみ働く「強制力」が宿る。

「8」とは「組織」や「システム」の数でもあるけれど、これはつまり「《チカラ》を生み出す舞台装置としての《カタチ》」とも捉えられるわけだ。

ピアノ線のような (2024.11.11 18:01)

そういえば僕は昔から(リアルでもSNSでも)「7」の人や「7」な人との縁が、なぜか不思議と長く続くことが多いんだよなぁ。

直接のやり取りを10年20年交わさなくても、ピアノ線のような「2(繋がり)」だけは残ってる感じ。

これは「7」にとって、良き「2(繋がり)」のあり方のヒントになるのかも。

持ちきれなくなって (2024.11.11 14:34)

「9」は「断捨離」の数とも言われるけれど、まずは「持ちきれなくなってあふれそうな何か」を捨てるイメージでも良いと思うんだ。

つまりはそれがもう充分に《満ちている》と感じていることが重要であり、もしそうでないまま捨ててしまうと、再び「買い直す」や「集め直す」につながってしまうから。

無意味化 (2024.11.11 14:06)

「9(満ちる)」の後には、必ず「0(消える)」が来る。

「0(消える)」の後には、必ず「9(満ちる)」が来る。

これだけ理解していれば、より「リラックス」して生きられるんじゃないかな。

なぜなら「《執着》が無意味化」するからね。

「9(満ちる)」の後 (2024.11.11 13:59)

自らが幸福感で「9(満ちる)」した後に訪れるパターン。

突然全てが失われた時の、致命的な「0(虚無)」の侵蝕。

あまりにも心が「9(満ちる)」に慣れてしまい、もはやそれらが「0(消える)」になったかのように思えてしまうくらいの「空っぽ」感。

正に「9」と「0」のコントラスト効果だ。

「定義」を変える (2024.11.11 12:33)

「幸せになる」よりも「幸せの《定義》を変える」方が手っ取り早いと考えてしまう僕。

でもそのためには「《幸せになる》ことに追われない、ゆったりとした時間」が必要なんだよね。

愛でる「数」 (2024.11.11 12:06)

そういえば僕は多くの数秘術使いとは異なり、いわゆる「ゾロ目」を愛(め)でることはしないんだよね。

なぜって「ゾロ目」も「そうでない数」も、価値としては同じと捉えているから。

もし愛でるなら、僕は「0」を愛でるのかもなぁ。

チェスの駒 (2024.11.11 10:57)

「8」とは「計画」の数でもあるけれど、これって自他が立てた計画に「忍従」するということでもあるんだよね。

自らがその計画実現のため、良き「ツール」になりきる努力。

これも一つの「マネジメント」であり、自分自身ですらも「チェスの駒」でしかないわけだ。

消費 (2024.11.11 10:46)

「8(忍従・抑制)」で蓄えたものを「1(勝手・衝動)」で消費する。

「6(奉仕・禁欲)」で蓄えたものを「3(奔放・快楽)」で消費する。

日々の偶数(静的・秩序・カタチ)で蓄えたものを、きちんと奇数(動的・混沌・チカラ)で「消費」していく。

これもまた、一つのバランス。

知の運動性 (2024.11.11 9:28)

唯一の「2(答え)」のみを期待した「7(問い)」は、もはや奇数的な「知の運動性」を失っている気がするんだよね。

「7(問い)」によって予想外の「2(答え)」に出会えたなら、それこそ「7」をやった甲斐があったということなのだろう。

ツッコミの可能性 (2024.11.11 9:11)

ツイートなどの「2(言葉)」で編まれたものには、必ず「7(問いかけ)」の余地という「ツッコミの可能性」があると思っているから、あらゆる「7」的なリプライや引用はある程度は仕方のないものだと捉えているよ。

2025年7月大災害説 (2024.11.10 23:38)

2025年7月は数秘術だと「7」の月になるけれど、2011年3月(東日本大震災)も1995年1月(阪神淡路大震災)も同じく「7」の月だったから、それを根拠に(根拠になるかはともかく)危機感を煽る数秘術使いは何人かいそうだなぁ。

良いマネジメント (2024.11.10 19:21)

メンバーそれぞれの「1(自主性)」をうまいこと引き出すのも「8(コントロール)」の真髄かもなぁ。

ハードトレーニング (2024.11.10 19:14)

もしそれが周囲からの強制や義務感によるものではなく、自らの衝動性(躁状態)に基づくハードトレーニングならば、むしろ「1」の暴走かもしれない。

その場合は「8」を「計画性(タイムスケジュール)」と捉え、きちんと「休む」ことも取り入れる(受け入れる)自制心が必要となるわけだ。

こたつで旅 (2024.11.10 13:31)

「こたつの中で《世界》を旅する」

この「4(安全・不動)」な中でも「5(冒険・多動)」を楽しめることが、混ざり合って「9(自然体というリラックス)」を生むのかもなぁ。

そういえば僕は子供の頃から、こんな感じだったかもしれない。

自らの「カタチ」 (2024.11.10 11:57)

偶数って自らの「カタチ」を保つためには必要不可欠な存在なんだよね。

やるせなさ (2024.11.10 11:45)

偶数(静的・秩序・カタチ)が強い社会において、やるせなさを感じる「6」な人は少なくない。

強い責任感や美意識に基づく奉仕が「当たり前」なものとして過小評価されやすい土壌。

そのような評価を得ても、強く反論できずに自粛してしまう「恥じらい」の心。

やはり「3(自己開放)」がカギか。

「7(問い)」のリスク (2024.11.10 11:20)

「脳内でしゃべくる《エゴ》たちに「7」で問いを投げかけまくる」というのは興味深いやり方なんだけど、これって「解離」や「統合失調」の促進につながりそうなリスクもはらんでいるから、医師や専門家との「2(ラポール)」を形成しつつ行うのが良いのかも。

「2」のない「7」は、命綱なしで深海に潜るようなものだし。

代理戦争 (2024.11.9 22:37)

「1」って「荒ぶる直観」かつ「荒ぶる魂」だったりもするから、他の数のように「ツール」として用いるのが難しく(気が付いたら発作的にアクションしていたレベル)、またそれを「言語化」するのも難しいから、他の《数》で「代理戦争」させるイメージかも。

これは「全面戦争」の回避でもあるね。

孤独感 (2024.11.9 22:12)

「7(荒ぶる思考)」な人からすれば、周りの「2(鎮める思考)」な人は「思考停止により得た《答え》に安住する人」に見えてしまい、それが「孤独感」の源になったりもするね。

そんな「7」な人が集まる(集まりにくいだろうけど)場に参加することで、自らの「7」を良い意味で「矮小化」できそう。

関係の「強度」 (2024.11.9 22:01)

「互いの中の「7(疑う・問い)」の絶対的な否定によって、本当の「2(信じる・答え)」な関係が生まれる」

こういう考え方の元で恋愛や友情を育もうとすると「悲劇」しか生まれない気がするなぁ。

関係とは「7」と「2」の往復運動によって、その強度が増すものだと思っているよ。

知の衝動 (2024.11.9 21:45)

「7」を歓迎してくれそうな(最低限のTPOは必要だが)「2(関係)」が見つかれば、多方面に「7」を向かわせてしまう衝動性は軽減できそうではあるね。

ある程度納得できる「2(答えという反応)」が提示されるまで、何度でも「7(問い)」を繰り返してしまうのは、それだけ「知の衝動」が強いということかも。

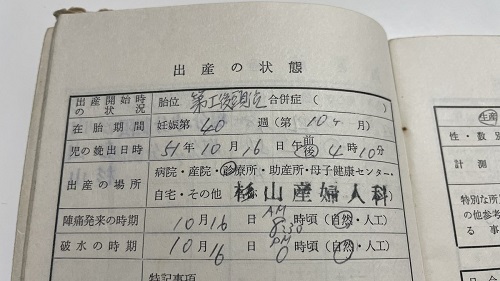

アセンダント (2024.11.9 20:23)

そういえば僕の母子手帳に書かれた時刻(16:10)だとアセンダントは牡羊座になるけれど、生前オカンが言っていた時刻(16:00)だと魚座になるんだよね。

まぁ母子手帳の方を採用すべきなのだろうけど、アセンダント魚座説もなかなかに捨てがたいんだよなぁ(でも自覚としてはやはり牡羊座の方かも)

囲う (2024.11.9 19:35)

部屋の隅っこから感じる「4(囲う)」な安心感。

現実没入 (2024.11.9 19:29)

ほんのりと「現実逃避」をしている人から見ると、周りの人々があまりにも「現実没入」しているように映るのかもなぁ。

時代の良識 (2024.11.9 19:00)

長年の偶数(静的・秩序・カタチ)的な閉塞感を、ぶっ飛んだ奇数(動的・混沌・チカラ)的な「(暴力的)解決策」で何とかしようとする動きは、古今東西で見られるパターン。

問題はそんな乱暴な解決策に賛同する人が増えていくことであり、これを増やさないことがきっと「時代の良識」なんだと思う。

失言 (2024.11.9 15:12)

過剰な「3(奔放・表現)」マインドによる「失言」って、若い頃ならば「不勉強」という理由で嗜(たしな)められる程度で済むかもしれないけど、歳をとってからのそれは本当に救いようがなくなるよなぁ。

時代が「6(配慮・倫理)」へと傾きつつある中では、一瞬で「社会的致命傷」となってしまう。

脂っぽさ (2024.11.9 9:37)

僕が占い鑑定をやらなくなった理由の一つに「相談者の《欲》を脂っぽく感じるようになった」があるね。

これはまぁたぶん、僕の《欲》がめちゃ淡白になったからというのもありそう。

特に占いが「当人の《欲》の増殖マシーン」になっているパターンは、実に見るに忍びないものがあるんだよね。

良い塩梅 (2024.11.9 9:21)

「バランスを欠くように突出したり、または周囲から強制される奇数性や偶数性が問題になるのであって、良い塩梅で用いれば決して邪魔にはならず、むしろ良いスパイスとなる」というところまで落ち着けば、それは「9(自然・中庸)」へと近づいたということになるのかもしれないなぁ。

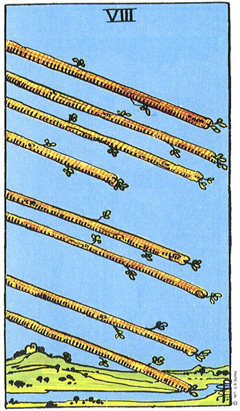

オートメーション (2024.11.9 0:30)

「ワンド8」って正に「オートメーション」という「8(システム)」なんだけど、このコスモス(秩序)からあえて飛び出していく強靭な意志こそが、「ケイオス(混沌)リーダー」たる「1」の生き様であり、このカードの逆位置の読み方の一つにもなりそうだね。

露悪ネタ (2024.11.8 23:32)

負の「3(露悪)」ネタで有名になった人が、後から付け焼き刃的に正の「6(善行)」を行っても、周囲はどうしても「3」を期待してしまうよなぁ。

ちぐはぐ (2024.11.8 16:45)

金づちを意味する「鎮具(ちぐ)」と、釘抜きを意味する「破具(はぐ)」という相反する道具を交互に使う様から「ちぐはぐ」という言葉が生まれたという説。

「鎮具」を偶数(築くもの)、「破具」を奇数(壊すもの)と捉えてみると、自らのアンビバレントな「ちぐはぐ」振りが良くわかるかもなぁ。

やべ、逃げよう (2024.11.8 15:59)

「5(冒険)」を楽しむために必要なのは、身に迫る危険をいち早く察知する「鋭敏」さと、すばやい「回避」能力。

これらがそろうことで「リスク」すらも「チャンス」の宝庫に化ける。

「5」な人の「あっ、やべ、逃げよう」は、重要な「シグナル」としてもっと活用されるべきかも。

いなす (2024.11.8 15:41)

人生の諸問題を奇数(動的・混沌・チカラ)的に「初めから回避する」生き方。

人生の諸問題を偶数(静的・秩序・カタチ)的に「丁寧に受け止める」生き方。

それ以外の選択肢として「9(無為自然)」的に「軽くいなす(受け流す)」生き方もあるね。

「名前」を問う (2024.11.8 13:43)

「2」とは「名付ける」数でもあるが、自らの名前の由来や理由を「7(問う)」という行為に「アイデンティティの主体的な再構成」のヒントが隠されているのかもなぁ。

何でもええ (2024.11.8 13:27)

「5」な僕「せっかく晴れているんだし、アウトドアグッズを持って多摩川沿いでカップ麺食おうぜ!」

「4」な僕「いや寒いし、こたつでぬくぬくしたいし、パジャマ着替えるの面倒だし…」

この両者のやり取りの結果「まぁまったりとリラックスできれば何でもええ」という「9」な僕が現れるんだよね。

独特の個性 (2024.11.8 13:13)

たとえ自らが「パーソナリティ障害」と呼ばれる状態であったとしても、当人が周囲との差別化(コントラストの強化)を図るべく「独特の個性」を求めるのならば、積極的に治そうとは思わないのかもなぁ。

「頑強さ」を試す (2024.11.8 12:46)

自らの「1(わがまま)」を大いに発揮して、相手の「8(根気強さ)」を試す行為。

自らの「7(疑り深さ)」を大いに発揮して、相手との「2(絆の強さ)」を試す行為。

オーバーな奇数(動的・混沌・チカラ)で揺さぶることにより、偶数(静的・秩序・カタチ)の「頑強さ」を試すのもほどほどにね。

回避性パーソナリティ障害 (2024.11.8 12:17他)

「回避性パーソナリティ障害」って自らの中の「恥じらわない(無恥)」奇数性と、真逆の「恥じらう(羞恥)」偶数性のジレンマを経て、後者の「自己防衛(傷つきたくない)」が優位となり身動きが取れなくなる感じかも。

加齢によって寛解しやすいのは、両者が宥和して「9(自然)」になるからかな。

偶数(静的・秩序・カタチ)も奇数(動的・混沌・チカラ)も、外界ではなく全て「自分のみ」に発揮されるイメージもあるなぁ。

たとえば他者ではなく自分自身としか繋がれない(信じられない)「2」な心と、全てを疑ってしまう自分自身を最も疑い続ける「7」な心による「アンビバレントな自己矛盾」。

言葉(文字)の独り歩き (2024.11.7 18:02一部改変)

ここ最近、僕は自らの考えを「書物」に遺す気にはあまりならなくなってきたんだけど、正に「言葉(文字)の独り歩き」と「曲解の可能性」への懸念からなんだよね。

だったらもう、日々の数秘ツイート群を整理せずそのままにして、読む人に勝手につまみ食いさせるに任せた方が楽かなとも思ってる。

占わなくて済む《個人》 (2024.11.7 17:48)

「占いなどなくても生きていける社会」を目指すのは、どの占い師にもやって欲しいと思うし、僕も大いに賛同するところだね。

ちなみに僕は「逆数秘術」という「数秘術の名を騙った《やや哲学なツール》」で、そんな社会の実現に貢献したいのかも。

つまりは「占わなくて済む《個人》の創造」だね。

ダイヤモンド (2024.11.7 10:53)

「4」の達人「たとえ同じ場所で足踏みしているように思えたとしても、弛まず踏み固め続けることにより、その足元はきっと《ダイヤモンド》よりも硬く揺るぎないものになるだろうね」

穏やかな諦め (2024.11.7 9:57)

「9」とは正に「循環へと流れる穏やかな諦め」であり、自らの死の直前にこの境地へとたどり着けることは、とても幸福なのかもしれないなぁ。

二つの「循環」 (2024.11.7 9:17)

そういえば「8」に「循環」のイメージを与えるケースがあるけれど、僕は「9」にそれを与えているんだよね。

もし両者の違いを述べるならば、「8」は「循環させる(人工循環)」であり、「9」は「循環する(自然循環)」という感じかも。

これは「意志」が介在するか否かの違いでもあるね。

与える「8」、惜しむ「8」 (2024.11.7 8:15)

「8」ってお金も含めた「マテリアル(物質)」の価値を最も理解している数とも言えるから、それらを分け与える(貢献する)ことがいかに「効果的」であるかも充分承知しているし、それと同時にそれらが失くなることへの「恐怖」も強まったりするんだよね。

命令実行 (2024.11.7 7:58一部改変)

「8」は「マシーン」でもあるので、たとえ奇数という「ビースト」たちから押し付けられた命令であっても、それを実行することで「自分」というシステム全体の運営がスムーズになるのであれば、粛々と忠実に実行する「粘り強さ」の数でもあるんだよね。

回転寿司 (2024.11.7 0:02)

各所で見かける「毎日の星座別(数秘別)占いメッセージ」って、なんだか「回転寿司」みたいなんだよなぁ。

お目当ての星座(数秘)のメッセージだけ拾い上げて、それ以外はそのまま流れて消えていく…

たまには「お目当て以外のメッセージ」を拾い上げてみてもいいんじゃないかな。

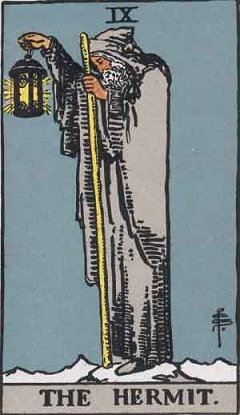

隠者の独り言 (2024.11.6 23:14)

「迷える者に《光》を与える際には、まるで夜を昼にするかのような仰々しい明るさは必要ないのじゃよ…当人が自らの力で探し求められる程度に、その手元や足元をほのかな《光》で照らすくらいで良いのじゃ…」

辞書読破 (2024.11.6 22:50一部改変)

初めから「辞書読破(コンプリート)を目指す」のであれば、何となく「8」を代表とする偶数(静的・秩序・カタチ)っぽいし、もし「興味本位で読み進めていたら読破しちゃった」のであれば、何となく「7」を代表とする奇数(動的・混沌・チカラ)っぽいかもね。

関連付け (2024.11.6 20:49)

「2(関連付け)」という行為は、物事を秩序立って理解する際に役立つけれど、それをやろうとしてかえってその時ふと興味を持った無関係なものばかりを連鎖的に紐付けてしまい、時間が泡のように消えていくのが「7」モードなのかも。

辞書で調べものをし始めたら、やたらと無駄に知識が増えるアレね。

犯罪増加の反動 (2024.11.6 19:37)

「犯罪増加」という形で奇数(動的・混沌・チカラ)が増殖すると、今度は「自警団」という形で偶数(静的・秩序・カタチ)も増殖しそうだよなぁ。

とりあえずどちらにも使えそうな「バールのようなもの」でも買っておくか。

破顔一笑 (2024.11.6 16:15)

「3」な人が見せて(魅せて)くれる、顔の形が変わるんじゃないかレベルの笑顔や、デシベルメーターが振り切れるんじゃないかレベルの笑い声。

これらによって人々が笑顔や元気を取り戻すことも多いのだから、自らを過度な「6(責任・使命・救済)」へと無理に駆り立てなくても良いと思うんだ。

説明し過ぎ (2024.11.6 13:16)

何かを説明する時に「1から10まで」どころか、その経緯の前段階も含めて「−10から10まで」語る「7」な人っているね。

全てを理解して欲しいあまり、うまく端折(はしょ)れずに、あらゆることを「言語化」しようとしてしまうからかも。

それだけ普段から「非言語思考」で満ちあふれているのかもね。

語呂合わせ (2024.11.6 12:51)

そういえば「369(ミロク)」や「567(コロナ)」などの「語呂合わせ数秘」、あれって何なんだろうね。

適職 (2024.11.6 12:13)

そういえば僕は「自らの趣味との両立をきちんと図れる仕事」を《適職》と捉えているよ。

ぶっちゃけ今の仕事って、別にやりがいがあるわけではないんだけど、外作業中でも事務作業中でも、思いついたらいつでも数秘術ツイートができるのが良いんだよね。

そういう意味では《適職》に就いているのよ。

掘り下げ (2024.11.5 23:02)

「7」は「自らの内側を掘り下げる」数だが、これは別に「掘り下げ上手」であることを保証しているわけではない。

むしろ内側の荒々しいケイオス(混沌)を目の当たりにして、一気に「苦手意識」を持つパターンも少なくない。

すると今度は外に「2(信じられる答え)」という救い主を求めたりもする。

自画像 (2024.11.5 22:21)

「自画像を描く」という行為は、自らの内側を深くのぞき込むという意味では、極めて「7」的だよなぁ。

淡い幸福感 (2024.11.5 22:15)

自らを「ほのかに淡い幸福感」で満たすことが「9(自然・リラックス)」への近道かも。

これって「幸福を強く願う」と、かえって遠ざかってしまうんだよね。

世界平和 (2024.11.5 21:45)

自他の境界線が極めておぼろげな「9」な人だと、それこそ自らを犠牲にして(犠牲と思っていないが)平和を実現させようとするパターンもあるね。

また、いつもぼんやりしている「9」な人なら「私のこの《リラックス》が世界に広がりますように…」などと、間接的に世界平和を願うパターンもありそう。

「ゆっくり」のススメ (2024.11.5 21:39)

人間関係・情報・環境による刺激などで、自らの中の「5(荒ぶる感覚・多動)」が徒らに活性化したならば、対極の「4(鎮める感覚・不動)」を当てがい、自らの「中和」を試みるのはとても大事かも。

最も分かりやすいのは生活上のあらゆる動作を、できる範囲で「ゆっくり」にしていくことかな。

未然に防ぐ (2024.11.5 20:31)

「3(表現)」マインドでやや危なげなツイートを書き始めるも、すぐに「6(配慮)」マインドでツイート自体を消すことにより、今日も僕の「平穏」は保たれたわけだ(実際このツイートの直前に消したとこ)

結果はトランプ氏の再選 (2024.11.5 17:00)

そういえば今回のアメリカ大統領選挙は、「4」のトランプ氏と「5」のハリス氏の「逆数対決」なんだね。

トランプ氏が大統領になれば、既存の政策は大きく「5(変革)」されるだろうし、ハリス氏が大統領になれば、バイデン大統領の路線を概ね継承することで「4(維持)」寄りになるんだろうな。

ごめんなさい (2024.11.5 16:45)

たとえば「ごめんなさい」という言葉の「記号性」を優先するのが「2(言葉のカタチ)」であり、その「意味性」を優先するのが「7(言葉のチカラ)」かも。

「2」が強ければ「ごめんなさい」という言葉以外は受け付けなくなる。

「7」が強ければ「ごめんなさい」という言葉の別の意味を探ってしまう。

人身事故 (2024.11.5 15:17)

時刻表への厚い「2(信頼)」。

普段通りという「4(惰性)」。

移動中における「6(効率)」。

出勤後における「8(計画)」。

社会システムのツールとしての役目を果たす偶数(静的・秩序・カタチ)に強く順応している人ほど、それらが人身事故によって乱されると途端に「荒ぶる」わけだね。

「パワフル」より「コントロール」 (2024.11.5 13:05)

確かに「パワフル」であることが「コントロール」につながるケースは少なくないけれど、別にそれが必須というわけではないんだよね。

だから僕は「8」を解釈する時、「パワフル」よりも「コントロール」のイメージを優先しているよ。

正に「静の火」「理性の火」「コスモスの火」の数なんだ。

だんまり (2024.11.5 12:44)

「1(衝動)」な人が限界を迎えると、その反動で一気に極端な「8(自制)」へと向かい、その結果「だんまり」を決め込むパターンもあるわけか。

まるで「強制ブレーキシステム」が働いたかのように。

リーダーシップ (2024.11.5 9:08)

そもそも「1」の「リーダーシップ」って、自らが衝動のまま先陣を切って前進する姿に周りが勝手に影響を受けて、その後を付いて行くことにより初めて成立するんだよね。

当の「1」からすれば「付いてくるのは勝手だけど、困った時の導き手として変に期待するのはやめてね」というところなのかもね。

良き指導者2 (2024.11.5 8:48一部改変)

相手の奇数性(動的・混沌・チカラ)を萎縮させず、その特長を伸ばし、更に当人の偶数性(静的・秩序・カタチ)とのバランスを考慮しながらレクチャーしてくれる人こそが《良き指導者》なのかもしれない。

コントローラー (2024.11.5 8:35)

相手が言うことを聞かない際についカッとなって怒鳴り散らすパターンは、正に「8(コントロール・自制)」から「1(アンチコントロール・衝動)」への反転。

問題はこの「怒りの衝動」で相手をコントロール(恐怖による支配)できてしまうと、それを「コントローラー」として多用してしまうこと。

良き指導者1 (2024.11.5 8:13一部改変)

「8(自制)」を教える側が、生徒をうまくコントロールできない時に苛立って「1(衝動)」へと傾き怒鳴り散らすパターンは、いろんなところで見られるよなぁ。

静かに根気強く、ゆっくり計画的かつ理論的に指導してくれる人に出会えれば、今からでも良い感じに「8」が身につくかもね。

丁寧に、大胆に (2024.11.5 0:47)

偶数(丁寧)に暮らし、奇数(大胆)に生きる。

連想 (2024.11.5 0:05)

より豊かな「2(連想)」の連鎖反応を得るためには、柔軟な「7(言葉や概念の解きほぐし)」が必要なんだなって。

一度「7(知のケイオス)」でバラバラにされたとしても、やはり「2(知のコスモス)」へと(別の形であっても)戻したくなる…

ヒトの「カタチへの願望」が成せる技かもしれないなぁ。

そんな指導のせいで (2024.11.4 22:58)

生徒「どうも「1(自信)」が持てなくて…」

先生「それならバリバリ鍛えて「8(忍耐)」を積み重ねれば、必ずや「1(自信)」を取り戻せるはずだぞ!」

生徒「そんな指導のせいで、僕の「1(自信)」は無くなったのですが…」

先生「…」

重労働 (2024.11.4 21:43一部改変)

自らの知を落ち着かせる「2(答え)」を得るための《手段としての「7(問い)」》のみをやっていた人にとっては、「7(思考を深める)」自体がかなりの重労働だったりもするから、更なる「7」を勧められても躊躇する人は少なくなさそう。

疑問による刺激 (2024.11.4 21:07)

「7(動的な知)」が豊富な人の疑問によって、僕の中のささやかな「7」が刺激されるのは実にいいね。

濃淡 (2024.11.4 21:04一部改変)

いわゆる先天的な「7」と後天的な「7」の間で、濃淡の「コントラスト(対比)」が起こるケースもあれば、広い(視野の)「7」と狭い「7」(特定分野のみの「7」特化は正にこれ)の間にも同様のコントラストが起きたりするね。

残業 (2024.11.4 20:58)

僕も含めて「4」な人は「このままでは明日の《ルーティン》実行に支障が出てしまう!」と判断すれば、いくらでも残業して自らの《リズム》の正常化を図ろうとするイメージ。

まぁそこから色々とガタガタになると、一気に収拾がつかなくなるリスクも大きいんだけどね。

精神安定剤 (2024.11.4 20:52一部改変)

「2(選んだ答えを信じる)」そのものが一種の《精神安定剤》のようなものだから、他人や教えを信じ抜いた挙句に痛い目に遭った人が、反転して一気に「7(疑う)」へと向かうケースを多く見かけたりもするね。

優柔不断 (2024.11.4 20:36)

「2(選ぶ・答え)」な心と「7(悩む・問い)」な心の葛藤が「優柔不断」を生むけれど、この「7」による最大のメリットは「これ以外の《別の選択肢》があるのではなかろうか?」という考えにたどり着ける可能性なんだよね。

ロケット (2024.11.4 15:51)

「1」というロケットを打ち上げるためには、実に多くの「8(コントロール)」が必要なんだよなぁ。

ノータイムリミット (2024.11.4 14:03他)

「9(ぼんやり)」というリラックスした生き方を得るには、いかに「タイムリミット」を意識しないでいられるか、ということにかかってくるかも。

「時間は有限」という価値観を強いられる生活は、著しく「9」のパフォーマンスを落としてしまう。

「9」の「万能性」は「ぼんやり」でこそ花開くんだ。

僕の数秘術ツイートが泉のように湧いてくるのは、正にこの「ノータイムリミット」なぼんやりタイムだったりするんだよなぁ。

ランダム (2024.11.4 13:42)

「1」から「8」までの全てを内包しているのが「9(全・自然)」という数だけど、これら全ての要素が「ランダム」で現れてしまうことに苦しむケースは少なくない。

でもそんな「ランダム」をコントロールしようとせず、むしろそれを「(疲れて)諦める」ことによって「リラックス」は近づくかも。

ボイジャー1号 (2024.11.4 13:31)

現在、太陽から約240億km離れた宇宙を飛ぶ、無人探査機ボイジャー1号。

この探査機から地球や人類を「見る」ということが、きっと「9(ぼんやり)」的な「リラックスして楽に生きる」方法のヒントになるかもしれないね。

日和見(ひよりみ) (2024.11.4 13:00)

「9」とは「日和見(ひよりみ)」の数でもあるんだけど、これは「大きな流れを肯定も否定もせず、ただ漂うままに生きる」というイメージかも。

別な言い方をするならば「周りの環境に逆らわず、かといって阿(おもね)らず、ぼんやりとその環境に溶け込んでいく」感じかな。

不安が減った (2024.11.4 12:40)

僕はFXで稼いでいた時の方が、まぁまぁすっからかんになった今よりも「お金」に対する不安は遥かに大きかったなぁ。

「いつ大損するかわからない」という緊張感による不安は、いくら金額が増えても解消しないんだよね。

「お金が無くなった今の方が、むしろ不安が減った」というのは面白い現象だね。

モンスター (2024.11.3 22:34)

例えば通常の数秘術では「3」にも「6」のイメージの一部が含まれているけれど(逆も然り)、「逆数秘術」では「3」と「6」のイメージは完全に切り離しているんだよね。

だからもし《完全に「3」な人》や《完全に「6」な人》がいたならば、あまりにも極端なその人は「モンスター」扱いされるだろうね。

芸人たち (2024.11.3 21:02)

「6」な芸人「お笑いにも配慮とTPOは必要なんやで」

「3」な芸人「そんなん言うてたらネタの《活き》も《勢い》ものうなるやんけ」

荒ぶる自愛 (2024.11.3 20:54)

「みんなを笑顔にしたいから笑わせる」というのは実に「6(他愛)」的な感情なんだけど、対する「3(自愛)」は「面白いと思ったことを言いたい時に憚らず言うし、笑うかどうかは別に相手の勝手だが、そもそも面白くないわけがない」という、あくまでも「荒ぶる自愛」を満たす感情なんだよね。

疼(うず)き始める「7」 (2024.11.3 0:34)

やはり『チ。』を観ると、僕の中の「7(荒ぶる思考・問い)」マインドが疼(うず)き始めるなぁ。

それこそ「何かを独り探究しながら、ただひっそりと死んでいく」ことへの《憧れ》すら覚えるほどに。

まぁ一晩寝たら「2(鎮める思考・答え)」マインドによって、自動的に「中和」されるんだけどね。

おのずから (2024.11.2 17:24他)

奇数(動的・混沌・チカラ)的な「やりたいからやる」と、偶数(静的・秩序・カタチ)的な「やらねばならないからやる」。

両者が渾然一体となり、自らの中で「9(自然)」となることで、その行為は「おのずから」という境地に達する。

僕の「数秘ツイート」という行為は、たぶんこの領域なのかも。

これをわかりやすく書くと、奇数的な「興奮」もせず、偶数的な「緊張」もしない、極めて「リラックス」した状態で自然に為される行いということ。

別の概念 (2024.11.2 17:06)

改めて記しておくけれど…

「4」の人

「4」な人

この両者は全く別の概念だからね。

「4」の人とは《数秘が「4」の人》の意味だけど、「4」の人が「4」な人とは限らないのよ。

その《ニーズ》って本物? (2024.11.2 16:34)

「7」な占い師「相手の気持ちが知りたいって?…なるほど…あなたのその《ニーズ》って、本当にあなたの本心から出てきたものなのかしら…今まで信じてきても報われなかった体験が積み重なることで生まれた、自らを守る《自動心理防御システム》が、その質問を無思考でしているだけかもしれないよ…」

「単純」と「複雑」 (2024.11.2 15:27)

最も単純(シンプル)な奇数(動的・混沌・チカラ)である「1」とタッグを組むのは、最も複雑な偶数(静的・秩序・カタチ)である「8」。

最も単純(シンプル)な偶数である「2」とタッグを組むのは、最も複雑な奇数である「7」。

「単純」と「複雑」は、互いにいがみ合い、そして互いに補い合う。

バイア・コンバスタ (2024.11.2 14:22)

占星術用語の「バイア・コンバスタ(焼失の道)」の「0」感たるや。

ささいなこと (2024.11.2 14:19)

少し気が早いけど、今年の一大ニュースと言えば「FXで80万円負けたことで正気に戻り《数秘術への熱意》と「9(無為自然)」マインドを取り戻したこと」だよね。

これを「凶事」と取るか「吉事」と取るかで、その人の価値観が分かるよなぁ。

ちなみに今の僕から見ると「ささいなこと」なんだよね。

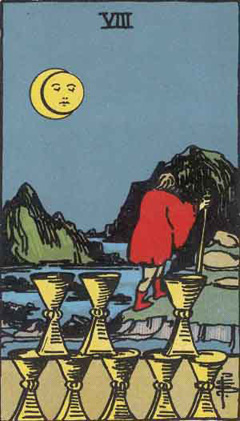

感情の澱(おり) (2024.11.2 13:37)

僕は「カップ8」を「思い残し(恨み・憎しみ含む)などの感情の澱(おり)から遠ざかることで、人生のリプラン(再計画)を図る」カードとして捉えている。

でももしリバースで出たならば「そんな負の感情の澱(おり)を、むしろ開き直って有効活用していく」イメージで読むこともできそう。

ニーズのすれ違い (2024.11.2 13:09)

「2(聴く)」だけして欲しいのに、やたらと「7(訊く〈尋ねる〉)」されるケース。

しっかり「7(訊く)」して欲しいのに、ただ「2(聴く)」しかしないケース。

対話ニーズのすれ違い。

《ある》 (2024.11.2 0:45)

「9(無為自然)」な仙人「世の中には《完全》も《不完全》もなく、ただ《ある》しかないんじゃよ」

奇数たるゴジラたち (2024.11.2 0:15)

「1」ジラ「ワレ ハ ゼッタイ ナリ」

「3」ジラ「ハクゾ

ネッセンホウシャ」

「5」ジラ「ギンザ ヲ ハカイ スル」

「7」ジラ「シンカイ

デモ ヨミガエル」

『ゴジラ -1.0』 (2024.11.1 23:29)

てなわけで『ゴジラ -1.0』にて奇数(動的・混沌・チカラ)たるゴジラと、偶数(静的・秩序・カタチ)たる人類とのバトルを堪能したところ。

貧乏くじ (2024.11.1 21:46)

「誰かが貧乏くじ引かなきゃならねぇんだよ」

とても偶数(静的・秩序・カタチ)な自己犠牲セリフ。

自己啓発本 (2024.11.1 18:11)

「啓発しなければならない《自己》など、初めから存在しない」という理由で、自己啓発本を(必要としない)読まない「0(虚無)」な僕。

思い出す「苦しみ」 (2024.11.1 18:09)

たとえば「8(自罰・忍耐)」なイベントに苦しんできた人が、それを忘れるために真逆の「1(自尊・衝動)」で自らを満たそうとするケース。

でも過度な「1」が「コントラスト(対比)」効果によって、むしろ「8」の苦しみを思い出させることもある。

この場合は「他の数」にシフトするのもありかも。

「7(問い)」へと導く本 (2024.11.1 18:00)

一見して「7(問い)」を促すようなタイトルの本であっても、いざ読み進めてみると著者によるただの「2(答え)」の押し付けだったりもするケースも少なくないかも。

だからこそ丁寧に「7(問い)」へと導いてくれる本って、実は貴重なんだろうな。

逃亡 (2024.11.1 17:54)

僕の中の「4(守る、鎮める感覚)」と「5(壊す、荒ぶる感覚)」が一致団結すると、それは「自らの身を守る(自己保全)ための逃亡」という形で、僕自身を助けてくれるんだよね。

両者は混ざり合って「9(自然)」となることで、僕にとっては極めて「ごく自然で当たり前の行動」として為されるんだ。

解放運動 (2024.11.1 13:26)

「3(荒ぶる感情、奔放)」として見てみると、この「カップ3」は「飲み会で嫌なやつの悪口を言いつつゲラゲラ笑い合う」イメージ、つまりは普段自分たちを閉じ込めている「6(鎮める感情、配慮)」的なコンプライアンスからの「解放運動」であり、これもまた一つの「アート」なんだよね。

デチューン (2024.11.1 13:14)

自らをあえて「デチューン(性能低下)」させることで、かえって生きやすくなる人もいるのかもなぁ。

特にこの「高性能(を求められる)社会」においては。

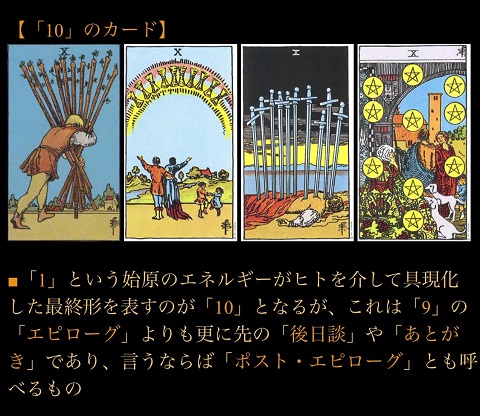

語り得ない虚無 (2024.11.1 12:41)

僕はタロットを「逆数秘術」を用いて独自に解釈しているんだけど、この「10(ポスト・エピローグ)」から「1(プレ・プロローグ)」へと還っていく途中の「0(語り得ない虚無)」に、何となく思いを馳せてしまうんだよなぁ。

「二元論」の心地よさ (2024.11.1 11:19)

奇数(動的・混沌・チカラ)と偶数(静的・秩序・カタチ)の二元論的な対立構造を超えた先に、偶奇混合たる「9(多様)」が現れる。

でもその「9」の前に、今度は「0(虚無)」が現れることで、再び二元論的な対立構造が成立する。

「2」であることの心地よさは、想像以上に世界を魅了するらしい。

無謀の先 (2024.11.1 11:02)

2024年11月は数秘だと「8」の年・「1」の月になるね。

大きな「8(組織・制御)」のプレッシャーに小さな「1(個人・衝動)」が居ても立っても居られなくなり、徒手空拳にも関わらず(ほぼ敗北確定)自らの尊厳と存在をかけて、自由への戦いを挑む…

テーマは「無謀の先の《価値》」ってことで。

「8」の年の11月 (2024.11.1 0:58)

今年2024年は数秘では「8」の年(9年周期)だけど、11月は過去3回連続で大規模なテロ事件が起きているのか。

2015年:パリ同時多発テロ事件

2006年:イラクのバグダードにて連続爆弾テロ

1997年:エジプトのルクソール神殿にてテロ(ルクソール事件)