数秘術関連等ツイート(2014年10月分)

相対的な大人 (2014.10.31 22:16)

「3」の人の中には自らの子供性を嫌悪するあまり、逆数「6」的な教育職に就き教える立場となることで「相対的な大人」になろうとするケースがある。

ただそれは自らの子供性への嫌悪をごまかしているだけだから、どこかで自らのそれを赦してあげる必要があるのかもしれない。

子供でいいのさ。

「1」の王、「8」の王 (2014.10.31 13:21)

「1」の王性は「生き様」としての王性であり、「8」の王性は「役割」としての王性だね。

「1」が王としての生き様を見せることで、人々は「1」を王として仰ぎ見る。

「8」が王としての役割を果たすことで、人々は「8」を王の座に据え続ける。

それぞれの魔法使い (2014.10.30 22:53)

攻撃魔法をぶっ放してエンジョイしているうちに、自分以外のメンバーが全滅してキョトンとする「3」の魔法使い。

心配のあまり頻繁に全体回復魔法をかけすぎて、後になってMPが枯渇して苦しむ「6」の魔法使い。

自らが持つ多彩な魔法に中途半端さを感じ、結局は拳で闘う「9」の魔法使い。

不思議と思う心 (2014.10.30 15:13)

「不思議なもの」なんてどこにもなくて、あるのはただ「それを不思議と思う心」だけ。

偶数を強いる奇数 (2014.10.30 11:30)

奇数というカオス(混沌)に覚悟を持って自らが生きるのであれば、それはとても格好いい生き方だと思うけど、そのために他人に対して偶数というコスモス(秩序)を無理強いするのはちと格好悪い生き方だよね。

自らの理性への信頼 (2014.10.29 0:34)

自らと自らの理性との間に信頼という丈夫なロープが繋がっていなければ、人は何かを確かめたり考え続けたりすることはできない。

「2」という確固たる信頼関係があってこそ、「7」という思考活動が可能になるんだね。

無知に悩め (2014.10.29 0:27)

人はみんな多かれ少なかれ「7」の要素を持っている。

動の奇数「7」が表すのは問い続けることや、考え続けること。

何かしらの知識を得た途端、知を求めることをやめてしまい、自らの知に驕るようになったとしたら、それはもう「7」ではなくなる。

自らの無知に悩むことこそ「7」なんだ。

常識の賞味期限 (2014.10.28 21:51)

若者たちの「新しさ」や「軽さ」を指摘する大人の側がただ「古く」そして「重く」なっているだけ、ということもあるよね。

経験によって得た「常識」や「正しさ」はいつまでも「常識」や「正しさ」であり続けはしないもんなぁ。

占い師無敵説 (2014.10.28 21:01)

「ソフィーの世界」より

『占い師は、本来意味のないものから何かを読みとろうとする。これはあらゆる占い術にあてはまる。占いのもとになるものはひどくあいまいです。だからこそたいていのばあい、占い師に向かって、それはちがうんじゃないか、とはなかなか言えないのです。』

ほぼ無敵ッス。

自分色のメッセージ (2014.10.28 19:27)

前にもつぶやいたけどもう一度。

さっきの「明日のダイスメッセージ」、「7」は「今だけは丸くなろう」だったけど、これを文字通りに受け止めて丸くなってもいいし、「冗談じゃない!とんがったまま生きてやるさ!」と抗ってもいいんだよ。

メッセージに縛られず、自分勝手に活かしてみよう。

「1」へのエール (2014.10.28 16:52他)

せっかく「1」なんだから、他人のクソ助言なんかにゃ中指立てながら、自らが信じることに邁進していけばいいさ。

止まったままだと「0」が続いちゃうから、どんなにくだらないと感じることでも動いたり手掛けたりした方がメンタルヘルスは上向くかも。動いてナンボだから「1」は。

読まぬ聞かぬが一番 (2014.10.28 15:51)

「占いがあなたの未来を予知している」のではなく「あなたが占い通りの未来を無意識のうちに演じている」と考えることができれば、きっと泥沼にハマる人も減るんじゃないかな。

文章や言葉によってヒトは勝手に自らの中に一種の絶大なチカラを生成しちゃうから。

占いは読まぬ聞かぬが一番!

「枠組み」じゃない (2014.10.28 14:25)

西洋占星術における星座や惑星も、数秘術における数もどちらも同じことが言えるけど、これらは性格等を定める「枠組み」ではなくて、あくまでも一つの「要素」に過ぎないということだね。

確かに「枠組み」にその人を閉じ込めた方が色々とラクなんだけど、それにより見失うものもきっと多そうだね。

バランス型主張 (2014.10.28 14:19)

主張ってどうしても一方に偏りがちだから、もう一方の主張も踏まえた「バランス型主張」が大切だと常々思ってはいるんだけど、これって得てして主張していないのと同じような感じになったりもするんだよなぁ。

「極論」と「反極論」の方がわかりやすいし、あれこれ考えなくて済むからね。

梵我一如 (2014.10.27 23:39)

梵(ブラフマン:宇宙や自然そのもの、遍在する真理)と我(アートマン:個人を支配する原理、不変の実体)が同一であることを「梵我一如(ぼんがいちにょ)」というけれど、これを数秘術的に捉えると「9(梵)」=「1(我)」が成立するね。

そう、究極的には「9」=「1」なんだ。

絶望の底を抜けて (2014.10.27 12:42)

「7」の人は奇数(動的・混沌)らしく徹底的に絶望し尽くした方がむしろ絶望の底を抜けていけるんじゃなかろうか。

中途半端な絶望で引き返すと、その絶望が消化不良の形で残ってしまいそう。

限界を超える位に絶望して灰になったなら、そこから補数「3」の如く表現の不死鳥が羽ばたくかもね。

水清ければ魚棲まず (2014.10.27 12:04)

「6」の中には逆数「3」的な「いい加減さ」を戦略的に活用する人もいるけど、それは「水清ければ魚棲まず」を身を以て体験しているから。

自身がきちんとし過ぎているが故に他人に距離を置かれたり、自らの窮屈さに息が詰まったり。

偶数(秩序)を隠し、奇数(混沌)で親しみを感じさせる。

楔(くさび)を打ち込め (2014.10.26 23:53)

自らについてあまり深く考えずに途中で引き返してしまった「7」の中には、逆数「2」が過剰に現れるケースも見られる。

周囲の人間の言葉や出来事に敏感に反応したり、依存的だったり、負のイメージばかりを強固に自らと結び付けたり。

自らを深く掘り下げて「楔」を打ち込まないと浮き足立つ。

グレゴリオ暦元年 (2014.10.26 22:14)

欧州における旧暦であるユリウス暦から新暦のグレゴリオ暦に変わって今年で432年。

グレゴリオ暦が採用された年を元年とした暦年で数秘術をやってみたら、いろいろと興味深いこじつけができそうだね、という言いっ放し。

高い離婚率 (2014.10.26 14:52)

ポルトガルの離婚率が七割というのはすごいな。

でもそれって離婚を妨げるような「社会圧」が少ないという意味においてはむしろ良いことだと思うなぁ。

やっぱ離婚ではなく「解婚」という言葉の方が良いと思うけどね。

契約も解約も自由にやろう。

壁の外 (2014.10.25 22:51)

もし「壁の外」に強い関心を持つ「4」の人がいたとすれば、それは自らが持つ(または持たされている)「4」的な環境に閉塞や退屈を感じており、それを一刻も早く打破したいという「5」的な破壊的変革願望が色濃く現れているということ。

壁を壊して作り直すか、壁から出て二度と戻らないか。

壁の中 (2014.10.25 22:39)

他人の用意してくれた場には逆数「5」的な抵抗をするくせに、自らがこしらえた場は「4」的にしがみつき守り抜く、という「4」の僕。

でもそんな自らが安心できる「4」な場さえ存続できるのであれば、他のことは割とどうでも良かったりするんだよなぁ。

関心を持つのは「壁の中」だけさ。

恋と愛 (2014.10.24 23:19)

「恋」は奇数、「愛」は偶数。

他人の視線の有無 (2014.10.24 22:48)

「1」はたとえるなら生まれたままの姿だが、「2」という他者の視線を経過していないので、わざわざ隠しもアピールもしない。

一方「3」は「2」という他者の視線を経過しているので既に衣服を着てはいるが、それを大きく開いて「ねぇ見て見て!」と言わんばかりに自らを見せつけようとする。

「0」の通過儀式 (2014.10.24 0:09)

最後の「9」までたどり着いたなら、次に「1」として再出発する前に見えない「0」を通過しておく必要があるね。

要は今まで手に入れてきた「1」から「9」までのあらゆる要素を一旦形式上「消去」してしまうということ。

これをやらないと過去のあらゆるものが「1」の門出を阻害しかねない。

ジグザグ進行 (2014.10.23 23:28)

「1」から「9」までを順番に歩むとしても、これは決して直線ではないよ。

つまり奇数(動的・混沌)の「1」の次は偶数(静的・秩序)の「2」へ進み、その次は奇数の「3」…とジグザグに進んでいく。

最後は奇数と偶数が混ざり合った「9」へ着き、そして再び「1」が元気に飛び出していく。

妥協 (2014.10.23 22:32)

「妥協」って偶数性の塊だね。

「2」の関係を密にし、「4」の安定を強めるため、互いに「6」の調整を施し、少しずつ「8」の我慢を負担していく。

もちろん「妥協」だけだと息苦しくもなるけれど、かといってこれが無ければとっくのとうに文明社会は滅んでるよなぁ。

不心得者 (2014.10.23 21:27)

「神が土塊に人性を与えた」とは考えず「人が土塊に神性を与えた」と考える至って健全な不心得者です。

信じぬ親子 (2014.10.23 21:03)

そういえば「7」のオカンと「4」の僕とで共通している考え方は数少ないんだけど、そのうちの一つが「神はヒトが創った概念」というもの。

まぁ親子して無宗教かつ嫌宗教かつニヒリズムで通してきたから無理もないのかな。

長生き (2014.10.23 10:43)

これから長生きがどんどん報われにくい時代になると「まぁまぁな年齢であまり苦しまずにさっさとくたばる方法」みたいなものの需要が出てくるのかもね。

むしろ財政難のご時世だと「長生きは敵だ!」などというディストピア的なキャンペーンが走らないとも限らないぞ。

獣と神 (2014.10.23 7:33)

「1」は「獣」でもあり「神」でもあるんだ。

そしてそれをコントロールしようとする働きが逆数の「8」だけれども、過剰に抑え込むことでヒトが本来持つ「獣」や「神」としてのピュアな性が失われていく。

「8」というコントロールの手綱をほんの少しだけ緩めて「1」を生き生きさせようか。

天上天下唯我独尊 (2014.10.23 0:48)

つくづく思うけど釈迦が降誕の際に唱えたとされる「天上天下唯我独尊(宇宙の中で自らこそが一番尊い)」はいい言葉だよなぁ。

自らの「1」を疎かにしたまま他の数に逃げ込むのではなく、まずは自らの「1」という獣の如き単純明快な自我を自分自身できちんと尊んであげようよ、という話。

成長した社会 (2014.10.23 0:41)

たとえ一般的な成長曲線から大きく外れていたとしても、その存在が数多くの人々に祝福される社会こそが「成長した社会」なんだと思うよ。

「1」という獣性 (2014.10.23 0:14一部改変)

誰もがみんな「1」という獣性を持っていますが、これを発露することをみんな怖がっている。

だからこそ「1」っぽく生きている人を羨望の眼差しで見るんだ。

イメージの反転 (2014.10.23 0:08)

僕は逆数秘術において奇数を動的、そして偶数を静的と捉えているが、これは見方によっては容易に反転する。

たとえば「4」の箱の中に何かを閉じ込めるイメージは「閉じ込めた物」を注視すればそれは静的なイメージとなるが、「閉じ込める動き」を注視すると今度は動的なイメージとなるからだ。

憧れられる「1」 (2014.10.22 23:57一部改変)

愛のラインである「3」「6」「9」は「愛」というアクションでもって自らを規定するけれど、自のラインである「1」はアクションの有無に関係なく自らを規定できるから、その辺りの確固たる自我に憧れるのかもしれないね。

成長しない権利 (2014.10.22 23:54)

成長することは確かに様々な刺激と大いなる喜びをもたらすけれど、かといって全ての者が成長を強制される社会はしんど過ぎてかなわん。

「大した成長はしないけれども、その場にたたずみやんわりと寛ぐ権利」位は欲しいもんだ。

伸びたいやつは伸びればいい、けど伸びないやつを蔑まないでね。

翻訳 (2014.10.22 22:45)

僕が普段やっていることは、僕自身が見聞きしたことを象徴言語としての「数」に翻訳している感じだね。

この翻訳ツールとしての「数秘術」が身に付くと、様々なことの理解がしやすくなるんだ(当社比)。

てなわけで「数秘術」をもっと学んでおくれやす。

傾聴とレスポンス (2014.10.22 22:41)

「2」的な傾聴は聞いたことについてきちんとしたレスポンスを返したり、一つ一つの言葉に丁寧に意味付けをしていくイメージ。

「9」的な傾聴は明確明瞭なレスポンスを返すわけでもなく、丁寧に意味付けを施すわけでもなく、ただただ相手の「話す」というアクションの場を用意するイメージ。

聴き手と考え手 (2014.10.22 22:29)

究極的な聴き手であるところの「2」がいることで、究極的な考え手であるところの「7」がその内観エンジンを正しくフル回転させる。

そしてその逆数同士が程良く融和し合うことで、「9」的な自他を赦し合える「場」が形作られる。

これは自他間でも自自間でも起こり得るね。

超凡人 (2014.10.22 21:28)

全ての人を超越した「超人」よりも、いろんなものを俯瞰で捉えることができるようになってもなお変わらずに凡人のままで居続ける言わば「超凡人」のような存在の方がいいなぁ。

順序 (2014.10.22 21:07)

順序は決して価値の優劣を表しはしないよ。

数秘術だってそうさ。

焼き魚と読書 (2014.10.22 21:01)

焼き魚を食べる際に僕は骨や腑(はらわた)を取り除くけれど、難解な本や著者独自の思想が強過ぎる本を読む時もつい同じようなことをやってしまうよ。

その取り除いた骨や腑にこそ滋味が隠れているのかもしれないけれど、かといって骨が喉に刺さるのも腑が舌に苦いのも不快なんだよなぁ。

「4」と「5」の往復 (2014.10.22 18:17)

「4」的な保持力でもって「5」的な破壊を遅らせることはできるだろうけど、最終的な破壊は避けられないだろうな。

「4」から「5」への流れも真だし、「5」にたどり着いた途端に「4」を懐かしみ回帰を図ろうとするのもまた真だね。

「4」と「5」は一対の兄弟なんだ。

「9」の隣は「1」 (2014.10.22 14:38)

1〜9は数直線ではなく、あくまでも円環で捉えているから、「9」の隣は「1」となる。

「1」の如く衝動の赴くままひたすらに猛進した結果、徐々に粗暴さが緩和されて「9」の如く温和に寛げるようになる。

そんな「9」にもし飽きたなら、また自らの「1」を思い出して猛進し始めればいい。

本でなくても (2014.10.22 14:29)

昔ならば自らの考えを広めるために本を著すという行為が必要だったかもしれないけれど、今はサイトやブログやSNSなどを駆使すればそれで割とOKだったりするよなぁ。

かくいう僕も毎日「逆数秘術」というタイトルの本を少しずつ著しているようなもんだ。

問題は読み手に不親切なことか。

ゾンビ殺戮ゲーム (2014.10.22 13:51)

ゾンビを殺戮するゲームが多くなったけど、これってヒトの欲求がより殺人的な方向に向かっているような気がしてならない。

つまりGTAみたいな直接的殺人描写とは異なり、ゾンビであれば元はヒトだったけど今は「ヒトではない何か」として良心がとがめることなく存分に殺戮を楽しめるからね。

「7」から「8」へ (2014.10.22 13:27)

世界中の知や自らの内側を徹底して掘り下げていく「7」が、それを現実世界のコントロールツールとして活かし始める「8」への変容を遂げるためには、「1」という粗暴なまでの衝動や野心が必要となるね。

でも知や心の世界に潜り込んでいた「7」にとっては残酷なほどの眩しき俗世界だったりする。

忙しい「8」 (2014.10.22 12:48)

mixiのコミュニティにて「「8」の人はなぜ忙しそうな人が多いのか?」という質問トピックが上がってた。

「「8」にはコントロールの意があり、全てを自らが立てた計画通りに進めようとして一人で勝手に多忙を極めるし、人任せにできない分、全てを一人で抱え込みやすい」と答えといた。

ヒトのすばらしさ (2014.10.21 20:03)

たとえ蟷螂の斧とバカにされようとも、宇宙や大自然と戦い続ける勇気と矜恃を持つのがヒトのすばらしさであると本気で思っているよ。

それでも懲りずに「5」の如く抗い続けるんだ。

「1(神)」がなんだ!「9(森羅万象)」がなんだ!と真ん中にいながら斜に構えて逆らう「5(ヒト)」さ。

個人の正義感 (2014.10.21 18:16)

組織が個人の正義感の発露を抑え込むことで、誰かがきっと死んでいくんだね。

「2」と「7」を自在に (2014.10.21 16:50)

外的世界との繋がりや区別を表す秩序の「2」と、内的世界への没入や無区別を表す混沌の「7」。

この両者が馴染むことで、「2」に苦しんだり「7」に悩んだりすることも減ると思う。

繋がるのも引きこもるのも、分けるのも分けぬのも、自由自在なんだよ。

「統計」というアート (2014.10.21 16:21)

占い師の中には占いについて「これは古来から続く統計に基づいた立派な学問でありサイエンスなのです」などと言う人もいるけれど、この「統計」という手法はアートとサイエンスの境目にある手法だったりするよ。

「サイエンスっぽく見せているアート」と言える位に私意が入りやすいからね。

「アート」で居続けよう (2014.10.21 15:58)

「アート」的な世界観が自らの権威付けのために「サイエンス」的な世界観に阿(おもね)るというのはいろんなところで見られる光景だけど、どことなく姑息な感じに見えてしまうのは僕だけなのかな。

「アート」は自信と誇りを持って「アート」で居続けていいと僕は思うんだけどね。

伝統から伝説へ (2014.10.21 15:49)

曖昧になり、正しく遡ることが難しくなった「伝統」がその曖昧な箇所にありもしないことを盛りに盛られ、ついには「伝説」というおとぎ話にされていく事例はたぶん枚挙に暇がないんだろうなぁ。

のらりくらりなしぶとさ (2014.10.21 14:43)

これは他の数の人にも言えることだけど、特に「9」の人が飄々とした態度で人生をうまく泳げるようになったら、それは自らの「9」(他の数の人であれば基本数と逆数とのバランスが取れた状態)が馴染んできた証かもね。

奇数も偶数も程良く使いこなしてのらりくらり、でも歩みは止めないしぶとさ。

「9」と「0」と幸不幸 (2014.10.21 13:47他、一部改変)

「9」の境地に達すると幸不幸が気にならなくなるけれど、「0」の境地に達すると今度は幸不幸を感じなくなるね。

これってすごく表裏一体。

幸でも不幸でもその時その時を受け入れ味わおうとするのが「9」の境地。

幸も不幸もよくわからなくなる位に心が不感症となってしまうのが「0」の境地。

アンカー (2014.10.21 12:52)

生年月日や氏名から数秘術的に導き出した数は、評価を定めにくい自らの性格を固定化する「アンカー(錨)」として機能するね。

でも全ての数の象意を内包している「9」の場合は、どこにも固着せずにふわふわといろんな数の間を漂う感じだから「アンカー」が「アンカー」として機能しにくいかも。

辞任の二大臣 (2014.10.20 21:04)

今日大臣を辞任した小渕優子氏と松島みどり氏はどちらも基本数「7」であり、どちらも現在の個人年数は「2」なんだね。

後は勝手にこじつけておくれ。

ニュートラル (2014.10.20 1:21)

奇数(カオス)・偶数(コスモス)という両極性の存在を認めて許す「9」的なニュートラルもあれば、その両極性の存在を消し去ろうとする「0」的なニュートラルもあるね。

前者はどちらとも交わり、後者はどちらをも滅ぼそうとする。

自由意志で選ぶ色 (2014.10.19 22:14)

万色あふれる中から自らの意思で選ぶ漆黒と、黒白や灰色そしてカーキ色の中から半強制的に選ばされる漆黒。

同じ漆黒でも前者のそれは美しく尊く、後者のそれは醜く卑しく思えてならない。

自由、そして多様性こそが色も僕たちも美しくそして尊い存在であることに気付かせてくれるんだね。

無極性の世界へ (2014.10.19 15:50)

両極性の「真ん中」に居続けることに疲れ果てたら、その両極性の世界を抜け出して無極性の世界を新たに生み出した方が、ある意味常に「真ん中」であり続けられるから楽かもね。

つまりは善悪や長短などの二元性から離れ、全てはどうでもいいじゃん的な心境となれば自らが常に「真ん中」でいられる。

能力と人格 (2014.10.19 15:24)

「すばらしい能力者はすばらしい人格者でもある」などという錯覚には囚われない方がいいかもね。

ぶっちゃけ能力と人格は別問題だと思うから。

独り言 (2014.10.19 15:19)

「ツイッターは所詮独り言さ」という意見があるけれど、独り言に「承認欲求」なんか入る隙間は無いはずだけどなぁ。

子育ての最終形 (2014.10.19 14:52)

自然界を見回してみると、子育ての最終形って「親の子離れ、子の親忘れ」だと気付かされるね。

忘れましょう (2014.10.19 14:33)

奇跡は忘れた頃にやってくるので忘れましょう。

潜在的な悩み (2014.10.19 13:56)

占い師にとって「相談者の潜在的な悩み」というものは金の卵でもあるしパンドラの箱でもあるから、それを掘り出すべきかどうかの選択は実に悩ましいね。

まぁ意図せず露わになっちゃうこともあるから難しいんだけど。

それって奇跡かい? (2014.10.19 13:43)

十面ダイスを転がした際、たとえ十回連続で「9」の目が出たからといって、それをわざわざ奇跡扱いする必要はないさ。

一億回転がしている中において、たった十回連続で同じ目が出たからといって、母数から見ればたかが知れてるから。

ミクロにおける奇跡はマクロにおける常識だったりするんだ。

到達点 (2014.10.19 0:18)

妻曰く「数字を一切使わずに数秘術的思考を元にした発信ができることが一つの到達点だと思う」とのこと。

その通りっす。頑張るっす。

「普通」の罪 (2014.10.18 20:35)

「普通」という、とてつもなくあいまいな概念に当てはまらないことを「不幸」と捉える癖はそろそろやめにしようぜ。

世界が「不幸」で満たされちゃうよ。

「理不尽」になりたい (2014.10.16 23:21)

「進撃の巨人」を見て思うんだけど、我々は巨人と戦うエレンたちよりも、むしろ巨人という「理不尽」そのものになりたいのかもしれないね。

一般社会において「理不尽」と戦っていた者たちが、気が付いたら「理不尽」そのものになってしまうというケースはいくらでもあるけど。

迷惑なコントロール欲 (2014.10.16 14:12)

「8」というコントロール欲を外にばかり向けることで、自らの弱くか細い「1」が強化された気になるっていうのが厄介だよなぁ。

もっとそのコントロール欲を内に向けてくれると、いい感じの「1」になるんだけどね。

「バカ」との出会い (2014.10.16 13:27)

そういえばツイッターをやるようになって「バカ」とのエンカウント率が増えたように感じるよ。

まぁ僕もその「バカ」の一人なんだが。

今日から「6」の年 (2014.10.16 13:17)

今日から僕は「6」の年に突入したわけだけど、この「6」のテーマ性は既に誕生日の一ヶ月ちょい前からスタートしてるね。

ちなみに逆数の「3」は実際に起こりやすいことや裏テーマを表すけど、とりあえず「3」だからしゃべる機会は増えそうだな。

後は「3」的な生活で痛い目に遭うかも。

「5」というアウトレイジ (2014.10.16 0:03)

「4」の北野武が作った「アウトレイジ

ビヨンド」を観た、同じ「4」の僕。

自らの逆数「5」的なデストロイ願望が適度に満たされたようだ。

「4」だからこそ作れる「5」もあるよね。

マッサン (2014.10.15 13:23)

「3」の如く自分の「好き」を貫くべく、まるで逆数「6」の如くウイスキーの品質にとことんこだわった基本数「3」のマッサン。

「5」の如く家や母国から飛び出した分、まるで逆数「4」の如く日本文化に馴染むべくとことん真面目に頑張った基本数「5」のリタ。

いい夫婦だね。

アイコン化した正義 (2014.10.14 21:09)

アイコン化した「わかりやすい正義」にこそ、鋭いツッコミを入れていかないといけないんだなぁ。

自然絶対主義者 (2014.10.14 17:02)

「自然絶対主義者」の不自然ぶりときたらもう。

「6」的な生活を目指す (2014.10.14 13:59)

同い年の親友が急死して、日頃健康を気にしない俺が人間ドックや健康診断についてググり始める有様。

「3」の巨漢の「3」な生活の果てを見たことで、逆数の「6」的な摂生に気を付けるようになるというのは何という皮肉か。

逆縁もイヤだし、妻のためにもまだヤラれるわけにはいかんわい。

火葬場にて (2014.10.13 22:09)

あの世へ行った基本数「3」の親友を火葬場で荼毘に付した時、炉の番号が逆数の「6」だったというのが今日のハイライト。

くそくらえ教 (2014.10.12 18:49)

「ありがとう教」があるのなら、バランスを取るために「くそくらえ教」も作らないとね。

死んじまった友人 (2014.10.12 12:31他)

30年来の同い年の友人がクモ膜下で死んじまった。

明日には燃やされるから、早速会いに行かないとな。

コミケにてそいつ以外の旧友全員とは会えたんだが、その欠落が永遠のものとなるのか。

そいつがこの世界に遺したものを見に行くとしよう。

クモ膜下で死んだ友人は基本数「3」だけど、正に象意の如く本当に辺り構わず大声でよく笑う男だったなぁ。

テレビやラジオとかの笑い屋みたいな感じの一種の「伝播力」みたいなのを持っていて、大して面白くないことでもついつられて笑っちゃう。

でも逆数「6」の責任感も持ちあわせていたよ。

そんな「3」の男が、しかも何の前触れも無くいきなりあの世に逝っちゃったから、正直全くと言っていいほど悲しくないんだよなぁ。

まぁこれから対面して出棺を見送ることで悲しくなるのかもしれないけど。

せめて笑って送ってやることにしよう。

ポイ捨ての覚悟 (2014.10.12 10:12)

これだけいろんなものがあふれる世の中だと「俺はこの○○のために人生を棒に振ってもいい!」などのように自らの人生をポイ捨てできる覚悟がかえって強大なベクトルを生み出したりもするね。

「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」って言葉は正に「9」から「0」を経て「1」が生まれる過程を指すね。

陰謀論 (2014.10.12 9:53)

なんか陰謀論を主張する人の多くはその陰謀に操られている人々を半ば蔑み、自らはさぞ世界の真実を知っているかの如く優越感に浸っているようにしか見えないんだよなぁ。

本当に人々を世界的な陰謀の魔の手から救い出したいのであれば、もう少し別な言い方ややり方があるだろうに。

スカスカな社会 (2014.10.12 1:59)

人口密度の高い社会ならば「自由には責任が伴う」という考え方になるだろうけど、これが人口密度の極めて低い社会(極論として無人島とか)ならばそんなことはあまり考えなくても済むね。

てなわけで増え過ぎた人口をどんどんと減らし、自由を豊かに謳歌できるスカスカな社会を実現しようか。

ひどいアピール (2014.10.12 1:51)

占い師もこんだけ増えるとアピールが難しくなるから、ここはぜひ「占わない占い師」とか「占いをdisりまくる占い師」路線で攻めてみませう。

ただしアピールの結果が収入に直結する保証は一切ありませぬ。

マイナスの力 (2014.10.11 17:11)

世の中のあらゆるものが「プラス」なもので満たされていくと、それ自体が苦しみに化け始めるね。

そうなってくると今まで「マイナス」とみなされてきたものがむしろ救いとなり始めるし、それ自体が何かしらの「力」と表現されたりもするね。

「鈍感力」なんかが良いたとえだよ。

「9」はあらゆる色 (2014.10.11 14:17)

全ての数の象意を持っている「9」をもし色で喩えるならば全ての色を合わせた「黒」であるとも言えるし、もし光で喩えるならば全ての光を合わせた「白」であるとも言える。

「1」は始原の光として「白」に喩えられることが多いけど、「9」の場合は「黒」にも「白」にもあらゆる色になるんだね。

「9」の少女の願い (2014.10.10 18:19)

今年のノーベル平和賞は基本数「9」のマララ・ユサフザイさん(1997年7月12日生)らに決まったとのこと。

受賞日の今日(2014年10月10日)は「9」の日であり、彼女が生まれてからちょうど6,300日目(→「9」)。

彼女の願いが「9」の如く世界に遍く広がりますように。

二つのストーリー (2014.10.10 14:58)

「腐敗し淀んだ偶数的(静的・秩序)な組織の中で、正義を貫く奇数的(動的・混沌)なヒーローが活躍する」というストーリー。

「思うがままに世を乱す強大な奇数的ヒールに対し、強固な仲間意識のもと偶数的な集団が激しく戦う」というストーリー。

どちらもそれぞれに面白いね。

「不幸」なら心配いらない (2014.10.9 22:10)

「自分は不幸だ…」などと感じるのはココロが生きている証拠だよ。

ココロが死んだらその不幸すら感じられなくなるからね。

ココロが生きてさえいれば幸せを感じることはできるから、あんまり投げやりにならないでね。

愚痴や弱音を吐いているうちは、まだココロは生きているから大丈夫さ。

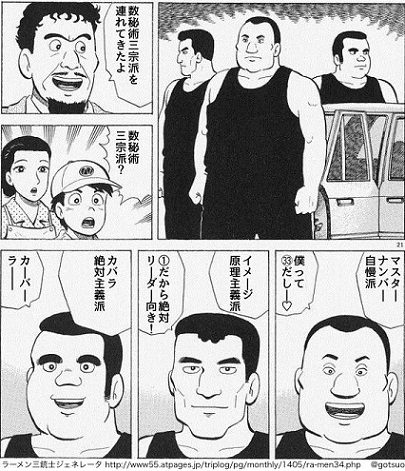

数秘術の三宗派 (2014.10.9 15:04)

苦情は作者(私)まで。

「1」から「2」へ (2014.10.9 13:34)

衆人が監視する目の前でいざ歩こうとしても変に周りを意識し緊張してしまうけど、誰にも見られないうちから歩き始めてしまえばそこまで緊張せずに済むと思う。

つまり「2(見る・見られる)」から「1(進む)」ではなく、「1」から「2」の流れの方がより自然に振舞えるいうことだね。

見る・見られるの「2」 (2014.10.9 13:24)

見る・見られるを強く意識してしまう「2」と、そんな偶数的縛りから逃れて自由に自らの内側へと潜り込む「7」。

「2」と「7」は逆数の関係だからどちらの数の人でも状況に応じてそれぞれの特性が現れるけど、「2」で苦しんだら「7」へ逃げ、「7」が辛くなったら「2」へ進むのも悪くないね。

両賭け (2014.10.9 8:38)

たとえば数や星があまりにもハッキリと何かを予言するかのように現れたとして、でも当の占い師は「これはあからさま過ぎて逆に当たらないかもね」などと言う。

もし当たれば占い師が奉じる数や星の権威が強化され、たとえ当たらなくても占い師の威厳は保てる。

どちらに転んでも損はしないね。

穏やかな日々 (2014.10.8 23:05)

たまにしか占わなくなった(しかも占いと呼べる代物かどうかもビミョー)今現在の方が、占い師として頑張ろうとしていた昔よりもはるかに平和になった感があるなぁ。

当て物としての占いや生業としての占いを諦めたら実に楽になったな。

締切も使命もノルマも無い、ただただ穏やかな日々。

「1」出れば「8」現る (2014.10.8 15:16)

「私は○○をする!」などと「1(衝動)」的な宣言をする人が出てくると、まるでバランスを取ろうとするかの如く「やめておいた方がいいよ」などと「8(抑制)」的な助言をしてくる人が現れたりするね。

そんな周囲の「8」をかいくぐって、自らの「1」を行動に移せた人の中から勝者が誕生する。

数秘術でノーベル賞 (2014.10.7 20:03)

僕も数秘術でノーベル賞を狙ってみるか。

まぁそれは無理としても、単数変換(減衰加法)や数字根などの数秘術でも用いられる概念が物理や数学の新発見に繋がっていったら面白いなぁ、とは思っているよ。

そんなことを考えながら、これからも数でこじつけまくるとしよう。

人間創造 (2014.10.6 23:20)

創造主がヒトに与えたのは従順(2)・質朴(4)・善徳(6)・自制(8)という偶数性だったのに、楽園にて蛇に唆された彼らが手に入れたのは自尊(1)・享楽(3)・破戒(5)・猜疑(7)という奇数性。

それらを併せてヒトは「9」的存在となり同時に「0」の毒にも冒されたというこじつけ。

偶数という「ルール」 (2014.10.6 21:24)

偶数は一種の「ルール」を表し得る。

「2」は個人の約束。

「4」は集団の規則。

「6」は社会の倫理。

「8」は国家の法律。

「2」<「4」<「6」<「8」の順でそれを破った時の「罰」は重くなっていく。

権威的な本の中身 (2014.10.6 20:49)

自らが信じる体系の正当性を喧伝するため、他の体系に仰々しく阿(おもね)り、それとの共通項を殊更に強調する「権威的な本」にそろそろ飽きてきたな。

共感なんかできんさ (2014.10.6 20:04)

「わたしはあなたに共感することはほとんどできないだろう。ただ理解することならばできると思う。なぜならばわたしはあなたでは無いからだ。もちろん共感したふりならばいくらでもできるだろうけど、何かについて互いが全く同じように感じるというのは極めて難しいことなんだ!」という魂の言い訳。

「なぜ?」の奥へ (2014.10.6 18:17他、一部改変)

占いで未来を知ろうとする前に「なぜ未来を知りたいと思うのか?」ということを自問してみた方が案外手っ取り早いかもね。

そして「なんで今こうなったのか?」の奥には「なんで今このように今の事態を捉えるのか?」が隠れているから、そこをくすぐっていくことでもっと奥深い何かに気付けたりもするね。

まずはカタチから (2014.10.6 17:10)

ぶっちゃけ数秘術をマスターするに際して数にどんなイメージを与えようが別に構わないと思う。

でも自らの信じるイメージ群をある程度固定させておかないと、いつまでたってもそのイメージ群を用いた「その先の作業」ができなくなっちゃう。

まずカタチを作り、それをチカラに変えて動かそう。

アポトーシスという美学 (2014.10.6 14:53)

静的・秩序を表す偶数には「美学としてのアポトーシス」が存在している気がしてならない。

いわゆる「全体性の維持のために個を犠牲にすることを厭わない」という考え方。

とはいえ奇数の人も自らの奇数性へのアンチテーゼとして偶数性を纏うこともあるし、偶奇両有の「9」は言わずもがな。

堪え性の功罪 (2014.10.6 14:21)

「8」という「堪え性」が過労死という形で死を招くこともあれば、自暴自棄を思い止まるという形で死を未然に防ぐこともあるね。

一桁偶数(静的・秩序)最大の数である「8」のコントロール性は個を生かし続ける力にもなるし、全体を生かすための個のアポトーシスとして機能することもあるんだね。

ジョーカーかコウモリか (2014.10.5 14:19)

奇数(動的・混沌)にも偶数(静的・秩序)にもなれる可能性を秘めているのが偶奇両有の「9」だけど、これってつまり奇数にも偶数にもなり切れない可能性も同時に示しているんだよね。

オールマイティなジョーカーか。

はたまたどっちつかずのコウモリか。

それを選ぶのは「9」自身の心だね。

ノーベル平和賞と9条 (2014.10.5 12:55)

2014年10月10日(「9」の日)に今年のノーベル平和賞が発表されるとのことだが、今回予測として上がっているのは「憲法9条を保持する日本国民」なんだそうだ。

「9」の日に「9」条云々というのはこの上ないこじつけやすさではあるけれど、果たしてどうなるんだろうね。

言い訳の時期到来 (2014.10.5 11:53)

さて、いよいよ遅刻や遅延やコミュニケーションの齟齬を全て「水星逆行」のせいにして、自責の念を大幅に軽くできるステキな時期が到来しましたね。

語らぬという神秘性 (2014.10.4 21:02)

「月の公転周期は約28日、そして女性の生殖周期も約28日。なんという神秘!」などと言ってくる人に対して「で?」と答えたなら、その人は次にどんな神秘を提示してくるんだろうか。

なんか神秘って語れば語るほど陳腐化しそうだから、闇雲に語らない方が神秘性を保てるのかもね。

当たり前の神秘 (2014.10.4 0:25)

「神秘」を目指した結果「神秘」と「神秘でないもの」を分け隔ててしまい後者を蔑むというのは果たしていかがなものだろうか。

「神秘」を目指した結果「全ては神秘なんだ!」という感じになるのなら、まぁわかるんだけどね。

そして「神秘は当たり前なんだ!」と気付けば、探すのもやめるよね。

溶け合ってるか〜い! (2014.10.3 23:31)

「2」的な「愛し合ってるか〜い!」の次は「9」的な「溶け合ってるか〜い!」を提唱してみるか。

結び合うも溶け合わずに互いの「個」を保つ「2」と、互いに溶け合い「個」がおぼろげとなる「9」の違い。

ただ一度溶け合うとサルベージが困難になるけどね。

気にせず生きたいなぁ (2014.10.3 22:12)

星や数を始終気にして生きている人より、それらを全く気にすることなく生きている人になりたいなぁ。

頑張るという倫理 (2014.10.3 19:27)

「頑張る」という行為と「倫理観」という価値観を強く結び付けるから、話が実にややこしくなっちゃう。

「頑張らない(頑張れない)」は悪じゃないやい。

分けられるけど分けない (2014.10.3 14:33)

分けられない奇数と分けられる偶数。

分けられるけれどもあえて混ざったままとする偶奇両有の「9」。

そもそも分ける分けないの対象そのものが存在しない虚無の「0」。

分けられるけれどあえて分けない「9」的な物事の捉え方はとても大切だけど、すごく難しいよなぁ。

「7」の究極 (2014.10.2 23:11)

奇数であり思考の混沌を表す「7」の究極って「何かを疑っている自分という存在そのものの実存をも疑う」という感じ。

その思考の混沌はまるで合わせ鏡の像のように奥へ奥へと際限なく続いていく。

そんな混沌から抜け出て思考に秩序を取り戻すために「2」というラベリングで思考を止める。

柔らかい「1」であれ (2014.10.2 12:39)

ニュートラルに「1」でいることって実は案外難しい。

大抵は逆数「8」で自らの「1」を徹底して抑え付けるか、あるいは攻撃的に「1」を発露するかのどちらかに偏ってしまう。

自分が自分であることを認め、それを否定も肯定もしない柔らかい「1」。

「9」的な「1」とも言えるかも。

でも時と場合による (2014.10.1 19:04)

僕はどんなに良い言葉であっても、その最後に「でも時と場合による」の一文を付け足す悪い癖があるね。

「沈黙は金、雄弁は銀、でも時と場合による」

「先んずれば人を制す、でも時と場合による」

「過ぎたるは猶及ばざるが如し、でも時と場合による」

こんな感じ、でも時と場合による。

「0」という特性 (2014.10.1 16:39)

偶奇両有であり1〜9の全てを内包している「9」はそのオールマイティさが仇となり、自らの特性を今ひとつ掴みきれないこともあるね。

そしてそんな万能性を持つからこそ、逆数である「0」のニヒリズムに傾くことで、それを自らの特性とする場合もある。

「全」だからこそ「無」で目立たせる。

無常観 (2014.10.1 15:09)

喜怒哀楽がひとりの中で「9(充満・もう沢山な状態)」になればなるほど、まるでバランスを取るかのように「0(虚無)」がぴたりと寄り添ってくる。

そんな「9」と「0」という逆数コンビが重なり合って生まれるのが「無常観」なのかもしれないね。

満ちれば満ちるほどに消えていく。

もののあはれ (2014.10.1 14:18)

平安時代の美的理念である「もののあはれ(物の哀れ)」。

「折に触れ、目に見、耳に聞くものごとに触発されて生ずる、しみじみとした情趣や、無常観的な哀愁」とのこと(Wikipedia参照)。

奇数も偶数も全てを味わい尽くした「9」から「0」へと至る、憧れにも似た哀愁の小道。

コントロール欲と怒り (2014.10.1 10:53)

「怒り」という奇数的(動的・混沌)な情動を引き起こす原因は偶数的(静的・秩序)な願望、言い換えると「コントロール欲」だったりする。

他人や環境への「怒り」も、そして自らへの「怒り」も、それらのコントロールを望むも果たせなかった場合に訪れる情動。

コントロールを手放してみよう。